« Certes, les cas de refus (du Prix Nobel) ou de défiance avaient été peu nombreux : Sartre, en 1960, vexé peut-être que Camus l’eût devancé de trois ans… ; Beckett aussi, ascète incorruptible des Lettres, qui, quelques neuf années plus tard, vécut cette distinction comme une « catastrophe » et se fit remplacer par son éditeur Jérôme Lindon, à la sauterie du Konserthuset de Stockholm » (page 29*).

À cette courte liste, on peut désormais ajouter le nom de Tristan Talberg, romancier, poète, et essayiste français, disparu le jour même où l’académie suédoise annonce qu’il est le lauréat du Nobel. Kidnapping ? Suicide ? La police examine toutes les pistes. Mais là n’est pas le sujet du livre. Pas d’enquête. Pas de rançons. Juste un homme qui depuis cinq ans, depuis la mort de sa femme, s’est retiré du « Barnum médiatico-narcissique » (page 14). Il n’écrit plus, se tient loin du monde. Et patatras, voilà que le monde vient à lui à cause de ce Prix. Alors il se sauve, rejoint la route Compostelle, y croise des pèlerins, des illuminés, des doux, des égarées ; au hasard de sa marche, lui reviennent les livres de ses auteurs préférés, André Suarès, Pascal, Cioran, Saint Augustin, Bernanos, la balade devient littéraire, un chemin de mots posés comme des galets, qui dessinent le chemin du cœur ; celui qui mène à sa Alta Mia, sa chère disparue à laquelle il écrit de nombreuses lettres, tandis que ses pas le rapprochent de ce cap Finisterre, cette finis terrae, qui est le bout de lui-même, ce lieu intérieur où il atteindra sa paix. L’Homme qui fuyait le Nobel est un livre doux, une écriture sensuelle sur la nostalgie inconsolable d’un amour fou, la colère d’un homme qui s’apaise enfin et cette idée, esquissée, qu’il existe peut-être quelque chose de plus grand que nous.

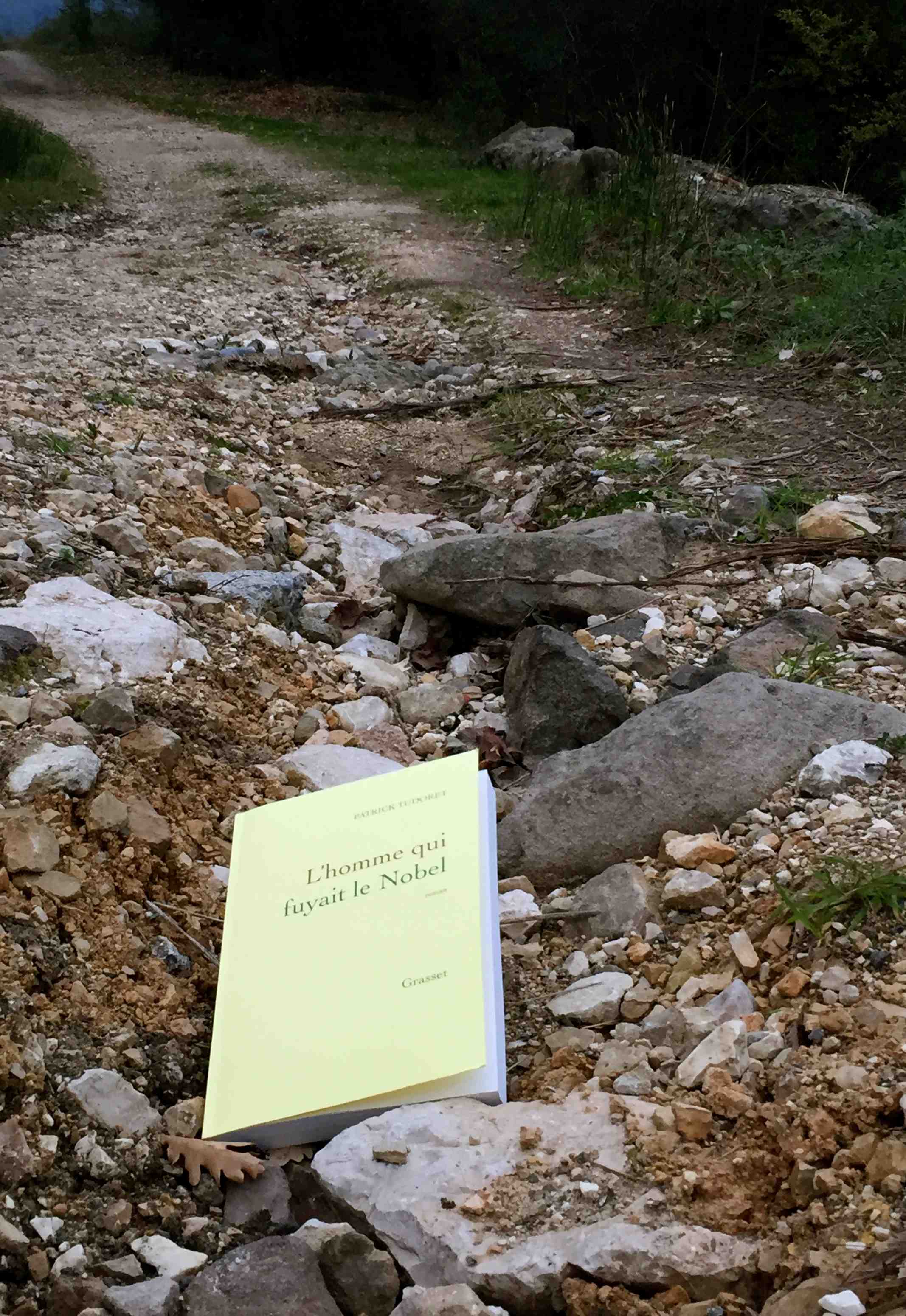

*L’Homme qui fuyait le Nobel, de Patrick Tudoret (et non pas Tristan Talberg). Éditions Grasset. En librairie depuis le 14 novembre 2015. Un immense merci à Brigitte Opigez pour m’avoir offert ce livre.