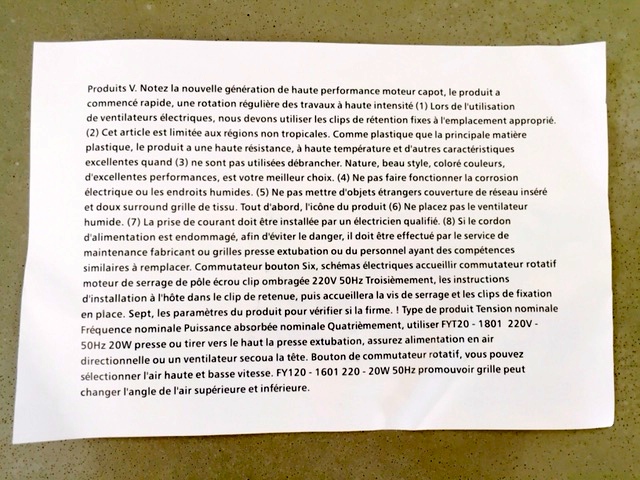

Entre dadaïsme et Oulipo, la traduction en français du mode d’emploi du ventilateur chinois HJ-180 de marque Hongjian, relève du bonheur absolu, et confirme l’expression C’est du chinois. Même en français. (Ligne 4 par exemple : « Comme plastique que la principale matière plastique… »).

Archive | juillet, 2015

Je marche donc je pense.

De même que Forest Gump parcourut 30.000 km (soit quatre allers- retours entre l’Atlantique et le Pacifique) en un peu plus de trois ans, (soit en moyenne 26 km/jour), Axel Kahn marcha 2057 km en 76 jours (soit en moyenne 27,02 km/jour).

Et comme Forest, Axel pense en marchant*.

Cette fois-ci**, il traverse la France en diagonale, de la pointe du Raz à Menton et, outre Norman, une mascotte en peluche, il nous emmène avec lui et nous fait découvrir une France oubliée ; nous présente, avec malice et tendresse, des gens qu’on ne compte plus, livrés à eux-mêmes, des survivants magnifiques ; cette France qui est malheureusement le terreau du Front National parce qu’aucun de nos politicards trop occupé à se faire réélire, à conserver ses scandaleux avantages dignes d’une royauté africaine, n’y a jamais mis les pieds et n’y soupçonne même pas les tragédies, les misères, tout comme le goût du vrai fromage de chèvre ou la façon dont les loups rendent les gros patous, génétiquement doux, soudain méchants –un peu comme les hommes, d’ailleurs. Kahn aime la beauté, il le dit à chaque page, et à chaque page démontre ce qu’écrivait George Sand : Chaque chose a son heure pour être belle.

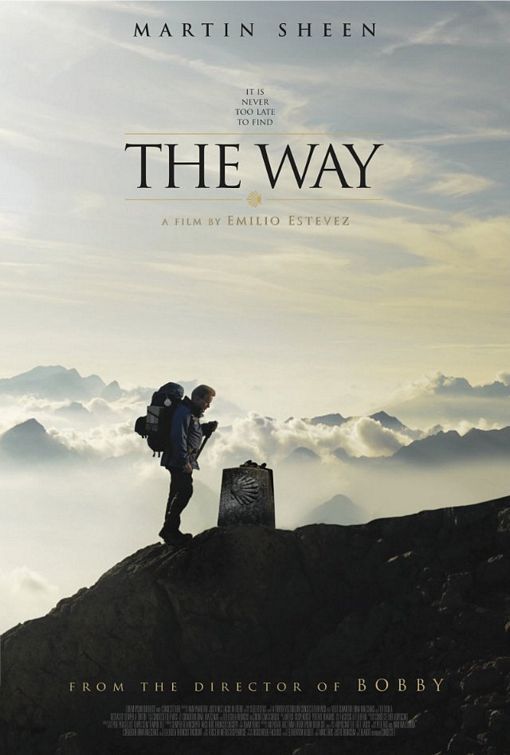

Après la lecture de ce livre, je ne peux m’empêcher de repenser et donc de vous recommander un magnifique film de marcheur : The Way, d’Emilio Estevez (sortie France 2013).

*Il avait d’ailleurs publié en 2014 un ouvrage intitulé Pensées en chemin. Le Livre de Poche, 2015. **Entre deux mers, voyage au bout se soi, Axel Kahn. Éditions Stock. En librairie depuis le 23 janvier 2015.

C’est déjà la rentrée.

Un parfum de femmes pour la rentrée littéraire chez Lattès (j’y reviendrai). Et l’ovni magnifique de Serge Bramly.

Drôle de titre.

Lulu, l’homme qui ment*, est le papa de Marc Lavoine, l’homme qui chante, qui joue, et qui maintenant écrit. Dans le livre, Lulu ne ment pas. Il raconte à Marc, qui nous les raconte, ses histoires de cul – le radada comme il l’appelle -, ses pochetroneries, ses communisteries et ses rêveries. Lulu nous balade du Nord de la France à Wissous (dans l’Essonne). Lulu est beau, de cette même beauté dont héritera Marc et qui le fera souffrir apprend-t-on page 181. Lulu dit tout, sans détour ; même ses immenses envies de pisser, « Faut qu’je lansquine Marco, j’ai mal » (page 168). Lulu a épousé Michou, et Michou aime Lulu plus que tout. Jusqu’au jour où elle découvre le pot aux roses. Et Marc aime Lulu et Michou, sans discernement. Non. L’homme qui ment du titre doit être l’auteur, menteur à lui-même, comme tous les indécrottables romantiques, qui aimerait croire, alors que ses parents font désormais cimetière à part, que chacun d’eux était la seule histoire d’amour de l’autre.

*L’Homme qui ment, Marc Lavoine, éditions Fayard. En librairie depuis le 14 janvier 2015.

Noir, c’est noir.

De retour en France après sept semaines en Amérique. La densité d’un livre, enfin. Ce moment particulier où son poids bascule d’une main à l’autre parce qu’on vient de passer la moitié. Une histoire tellement française soudain.

Pauline a onze ans quand elle a ses règles. Treize lorsqu’elle découvre les plaisirs du corps, la gourmandise des hommes, la prétention des imbéciles, les râles sincères et les cris truqués. Elle en a seize lorsqu’elle réussit le bac, veut devenir médecin. Mais c’est la guerre. Son père la confie au docteur Domnick, un Boche qui sauve aussi des français. Elle devient infirmière. Elle découvre les corps déchiquetés, les plaies purulentes, les douleurs sans nom – plus tard, un Juge lui reprochera de ne pas s’évanouir devant un cadavre. Elle devient l’amante du médecin. Un an après, à la Libération, elle est tondue, rasée, peinturlurée, violée, dépossédée ; son corps devient une page de colère, une feuille de souffrances. Plus tard, Pauline rencontre Félix. Un puceau tendre. Elle l’aime et elle lui apprend l’amour. Elle lui apprend sa tonte. Son déshonneur. Alors Félix se sauve. Il se fiance à une bonne catholique. Pauline a vingt-et-un ans. Elle l’aime toujours plus que tout. Plus que la vie sans lui. Ce jour-là, elle va voir Félix dans sa chambre, rue de la Croix-Nivert. Mais les mots du fiancé sont cruels, blessants, ils vrillent le cœur, tisonnent l’esprit. C’est soudain eux qu’elle veut tuer. Ces mots-là. Alors elle tire. Et Félix s’effondre.

Après le bouleversant En vieillissant les hommes pleurent*, Jean-Luc Seigle fait toute sa lumière sur Pauline Dubuisson**, (Brigitte Bardot à l’écran, dans La Vérité de Clouzot), trois fois condamnée à mort, avec une passion, une violence, et curieusement une tendresse incroyables. Le tout avec une plume comme un scalpel qui dessinerait une peine magnifique.

*Editions Flammarion, 2012. Grand Prix RTL/Lire.

** Je vous écris dans le noir, Jean-Luc Seigle, éditions Flammarion. En librairie.

New York est un livre. (Dernier chapitre).

New York est bavarde.

Elle s’écrit dans la rue, sur les terrains de baskets enclavées et grillagés, dans les musées, dans les perspectives, dans les couloirs de métro (où on fait de l’art en arrachant les affiches), dans les boutiques, dans la comfort food, dans le métro (où la clim endort la violence), dans la passion que la ville porte à son équipe de baseball, derrière chaque fenêtre enfin, et elles sont des millions.

Je referme à regret ce livre ; ces histoires qui écrivent toutes nos histoires.

New York est un livre. (Premier chapitre).

A New York depuis quelques jours. Cette ville aux Huit millions de façons de mourir. Ce tourbillon où l’on est Chez les heureux du monde. Où Harry rencontre Sally. Où les langues se bousculent. Où les couleurs de peaux dessinent le plus beau des drapeaux. Où le No smoking politiquement correct l’a emporté sur le Smoke d’Auster. Cette ville où le Memorial des Twin Towers est l’une des choses, ici, qui m’a fait pleurer. Cette ville où Basquiat est devenu un génie dans la rue. Où Lennon a été assassiné. Où Sargent, où Capote, où Easton Ellis, où McInerney, où Scott Fitzgerald, où Selby Jr (et son immense nouvelle Tralala). New York ne me laisse pas le temps de lire. Elle est elle-même un livre. Un livre d’images dans lequel je passe. Dans lequel on ne fait tous que passer. Il s’agit d’histoires de buildings. De modes qui s’écrivent à chaque pas. New York est un livre de poésie et de rébellion (l’un ne va pas sans l’autre). Un livre qui raconte la chance, et le vertige, que nous avons d’être vivants. Alors, je vis.

Un amour fou.

Dans le petit Embraer ERJ-135 qui relie Martha’s Vineyard à New York en gigotant, et m’arrache au calme, au contemplatif de l’île, pour me plonger dans l’énergie sans fin, dans les vertigineuses verticales, je lis ce livre* d’amour immense et fou.

Celui d’une mère, forcément.

Et de la naissance d’un fils.

« Tu seras un héros, tu seras général, Gabriele D’Annunzio, Ambassadeur de France – tous ces voyous ne savent pas qui tu es ! » prédit la mère à son fils. En fait, bien plus que son fils, il est son œuvre, son destin. Elle en fera un homme fier, chic, français, qui ne lèvera pas le petit doigt en buvant son thé (c’est une faute), qui s’habillera à Londres, et qui devra être prêt à rentrer sur un brancard s’il le faut parce qu’un gugusse aura manqué de respect à sa mère ; un homme qui changera le monde, qui gagnera la guerre, accouchera d’une œuvre littéraire, et fera carrière dans la Carrière, un homme qui l’aimera toujours – elle. Ce fils sera ce feu qui la fera vivre, qui la maintiendra debout, mais finira tout de même par la consumer.

La Promesse de l’aube est une histoire vraie d’amour fou, une histoire de lien secret, indestructible, entre deux êtres du même sang. L’histoire d’une mère qui protège son enfant, au-delà des mers, au-delà du mal, et même dans l’Au-delà.

Avant de mourir, elle écrira deux cent cinquante lettres à son fils, dont elle chargera une amie de les lui expédier sur le front pour qu’il ne sache pas qu’elle est morte. Ce sont ces lettres, entre autres, qui feront de Roman Kacew Romain Gary.

Un fils immense.

Nous partageons, lui et moi le même chagrin. Celui de ne pas avoir eu le temps d’apprendre à nos mères que nous avions réussi un livre.

*La Promesse de l’aube, Romain Gary. Éditions Folio.