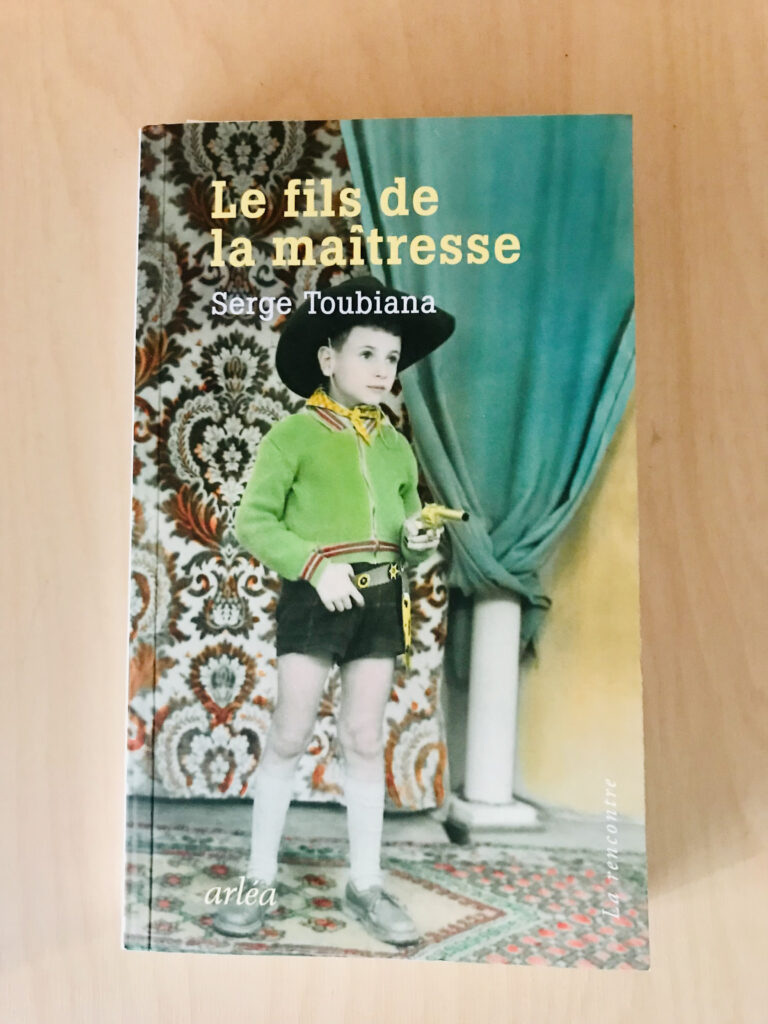

On connait bien Serge Toubiana, ex patron des Cahiers du Cinéma, ex-directeur de la Cinémathèque française et aujourd’hui big boss d’Unifrance. Ce qu’on sait moins c’est qu’il écrit dattes avec un seul t (page 85), rebaptise Dillinger est mort de Marco Ferrari par Dillinger (page 77) et qu’il confond sa main droite et sa main gauche : « J’ai donc 6 ans et je suis déguisé en cow-boy, un chapeau noir sur la tête et un short qui dévoile mes maigres jambes. Je tiens timidement un revolver de la main droite, la gauche posée sur ma ceinture étoilée » (page 48, photo ci-dessus). Eh bien malgré ces petits tremblotements de l’âme, Serge Toubiana nous livre à travers son récit d’enfance*, Le Fils de la maitresse, (titre épatant quand on pense à son double sens possible), un voyage d’enfant heureux en Tunisie jusqu’aux heures tardives en France du chagrin de l’adulte, de son sentiment que s’achèvent les choses et disparaissent ceux que l’on a aimés. Ainsi ses trois compagnes. Ainsi sa mère surtout, dont il fuira la déchéance comme un lâche, un authentique couard, et c’est cet aveu déchirant aujourd’hui, toute cette honte à jamais bue, qui fait de lui un fils (et un livre) magnifique.

*Le Fils de la maîtresse, de Serge Toubiana. Éditions Arléa, coll « La rencontre », dirigée par Anne Bourguignon. En librairie depuis le 3 mars 2022. Prix Marcel Pagnol 2022.