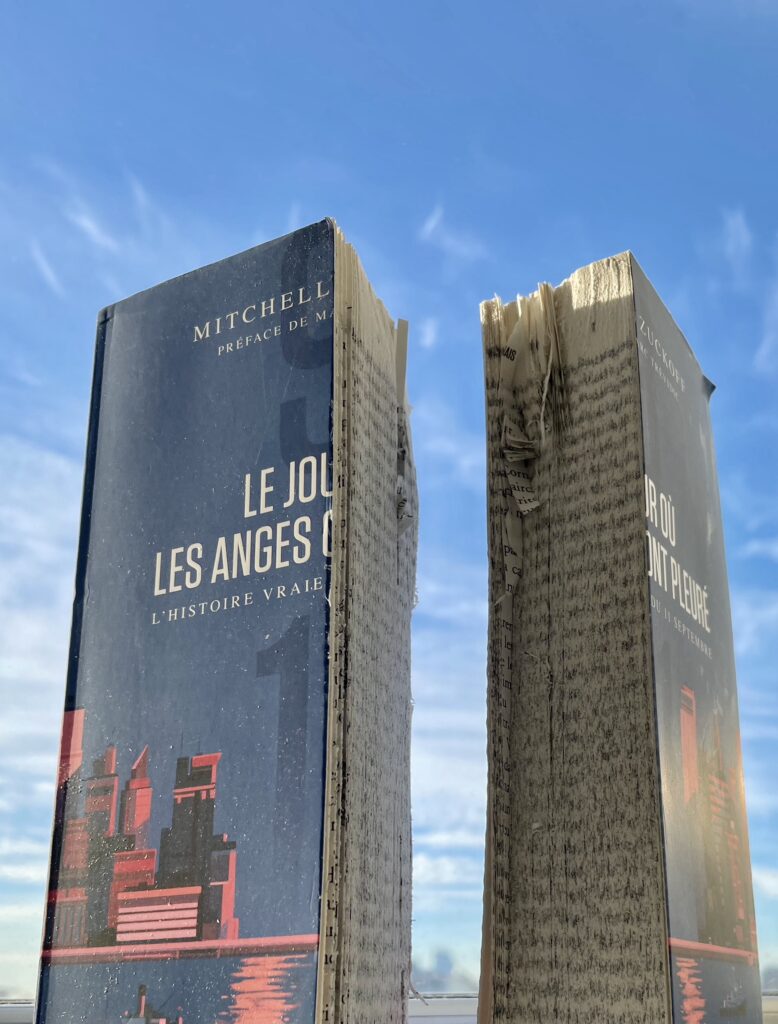

Vingt ans déjà et, écrit Mitchell Zuckoff dans son avant-propos, désormais toute une génération qui n’a pas vécue le 11 septembre. Qui n’a pas vue la sanglante bascule dans le 21ème siècle. Pas vue la tête de merlan frit de Bush Jr quand il apprend que le vol 11 d’American a percuté la tour Nord du World Trade Center. Pas suivie le début d’une guerre sans fin. Mille milliards de dollars réduits en poussière du désert. Qui n’a pas appris que si des milliers de victimes sont mortes atrocement, « un peuple de héros s’est levé ». Des héros ordinaires. Des coursiers. Des employés. Des doormen. Des femmes fluettes qui ont soudain levé des montagnes et des montagnes de muscles qui se sont effondrées. Les gars du NYPD. Les passagers du vol 93 qui visait le Capitole ou la Maison Blanche, qui se sont révoltés, battus, jusqu’à faire s’écraser l’avion dans un champ de Pennsylvanie. Des centaines de gens qui allaient mourir, dans les tours, les avions, et qui ont tous dit, tous supplié de dire à leur interlocuteur, un flic, une secrétaire, ou leur femme, leur mari, Dites-leur que je les aime, juste ça, ces mots-là, ces derniers mots, les plus importants, Dites à ma femme que je l’aime, dites-le à ma mère, dites à mes enfants que je les aime, les derniers mots des mourants du 11 septembre sont des mots d’amour, pas des mots de haine ni de colère, juste ça, Dites-leur que je les aime ; et c’est ce qui est absolument bouleversant dans ce livre unique, indispensable de Mitchell Zuckoff, journaliste à Boston, qui délivre ici, et il insiste là-dessus, une œuvre de pure non-fiction, c’est-à-dire que rien qui y est écrit n’est inventé ou interprété. Le jour où les anges ont pleuré est une hallucinante reconstitution de la vérité humaine de ce jour-là, des rêves et des peurs de ces hommes et ces femmes, les disparus comme les survivants, les victimes comme les terroristes. C’est une somme colossale de l’esprit et du cœur humain. Un livre de feu, de sang et d’espoir. Car, outre mes larmes, jaillies ici et là, en croisant Marilyn ou Mossa, Jay ou Andy, il me reste à jamais ces vies-là, fondues en moi, celles de mes frères et sœurs humains — qui donnent un sens à la vie.

*Le jour où les anges ont pleuré, L’histoire vraie du 11 septembre, de Mitchell Zuckoff. Avec une très belle préface de Marc Trévidic. Aux éditions Flammarion. En librairie depuis le 25 août 2021.