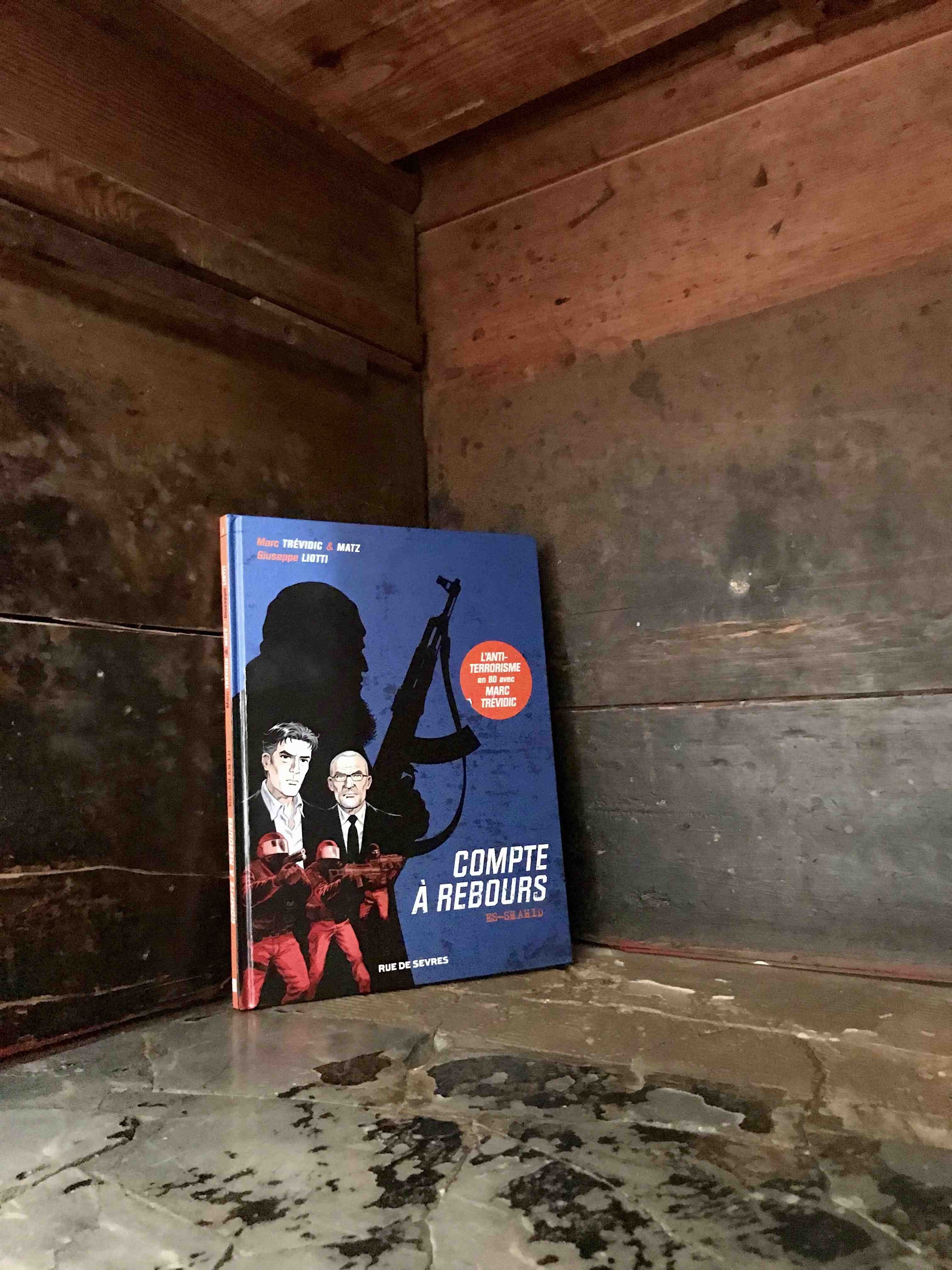

Grosse actualité pour Marc Trévidic. Après son touchant Magasin Jaune 1 paru le 7 mars chez Lattès, le voici de nouveau là avec Compte à Rebours 2, le premier tome d’un triptyque en bande dessinée sur l’anti-terrorisme. Il met en scène le juge Antoine Duquesne – qui, bien que ce ne soit pas son anagramme, n’est pas sans évoquer Marc lui-même.

Ce qui est formidablement excitant dans ce scénario, outre le fait qu’il soit digne des meilleures séries du genre (« C’est horrible à dire, mais j’ai un don pour imaginer des attentats », déclare-t-il), c’est qu’on y découvre un juge qui se trompe, qui doute, et se débat avec la broyeuse administrative ; bref un homme face à la barbarie infinie des hommes, au bord du déséquilibre du monde.

Vivement les tomes 2 et 3 !

1 Le magasin jaune. Éditions Lattès.

2 Compte à rebours, Es-Shahid, de Marc Trévidic et Matz, dessins de Guiseppe Liotti. Éditons Rue de Sèvres. En librairie depuis le 21 mars 2018.

Dans ses derniers romans*,

Dans ses derniers romans*,  J’avais découvert Olivier Norek avec le formidable et multi-primé*

J’avais découvert Olivier Norek avec le formidable et multi-primé*  Après le très scénaristique et philippedebrocaïen

Après le très scénaristique et philippedebrocaïen

Voici un étonnant opuscule au titre qui pourrait laisser supposer une histoire pour enfants, Tonton Lionel*, deux petits mots presque rigolos centrés sur une couverture vide mais qui, dès celle ci soulevée, fait apparaître tout autre chose, et nous voilà tout surpris alors que le titre, le vide, nous annonçaient pourtant la couleur, mais pressés que nous sommes toujours, nous n’y avions pas prêté garde.

Voici un étonnant opuscule au titre qui pourrait laisser supposer une histoire pour enfants, Tonton Lionel*, deux petits mots presque rigolos centrés sur une couverture vide mais qui, dès celle ci soulevée, fait apparaître tout autre chose, et nous voilà tout surpris alors que le titre, le vide, nous annonçaient pourtant la couleur, mais pressés que nous sommes toujours, nous n’y avions pas prêté garde.