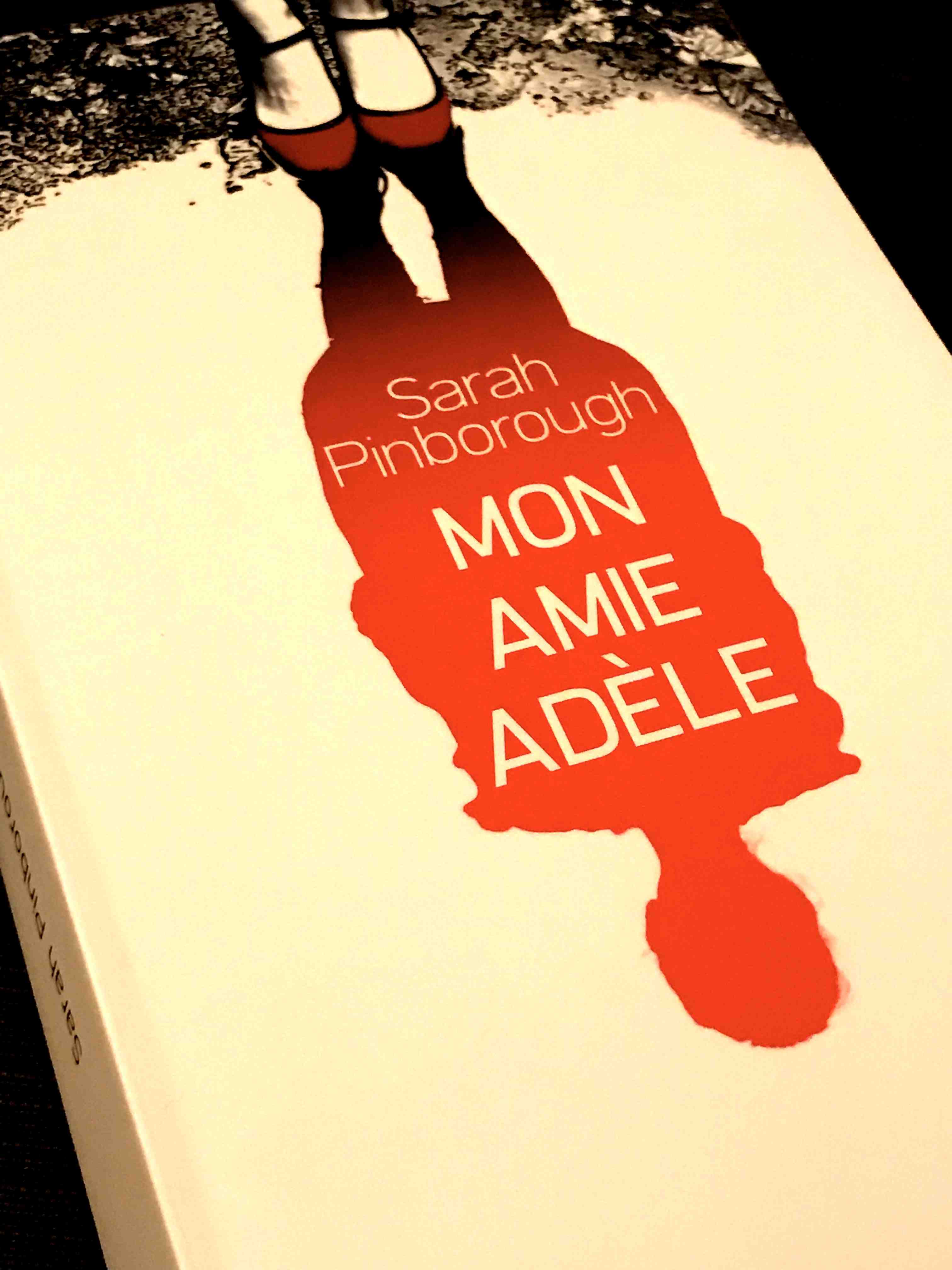

Évidemment, écrire un premier roman qui arrache à Stephen King un seul mot, bravo, à Harlan Coben ce commentaire : Sarah Pinborough va devenir votre nouvelle obsession et qui se retrouve, dès sa sortie, numéro 1 des ventes dans le Sunday Times, ressemble à un conte de Noël – et ça tombe bien, Noël, nous y sommes.

Voici donc Mon amie Adèle*, premier thriller ébouriffant d’une jeune scénariste de la BBC (il y a pire comme école), une nouvelle variation du thème mille fois rebattu du mari, de l’épouse et de la femme (lequel thème avait valu, il y a cinq ans, un immense succès à Gillian Flynn) traité ici avec une idée sensationnelle, une hitchcockerie même, une audace enfin, que l’auteur, dans sa postface, qualifie de « dérangeante ».

Depuis les séries Broadchurch, Happy Valley, The Fall et autres Luther, les anglais ne cessent de réinventer le genre avec génie, aussi, au lieu de glisser sous le sapin un livre d’images sur la peinture du moyen-âge ou sur les tuiles des églises ardéchoises (qui finiront empoussiérés sur une table basse), offrez un livre qui sera difficile à oublier. Joyeux Noël.

*Mon amie Adèle, de Sarah Pinborough. Éditions Préludes. En librairie depuis le 27 septembre 2017. Merci, ou plutôt pas merci à Florence Mas pour cette nuit blanche.