Un été à la plage (4). Vous ne les voyez pas, mais dans le sable chaud sur lequel vous êtes allongés, vivent des bestioles ravies à l’idée de vous débarrasser de vos peaux mortes, de s’établir entre vos doigts de pieds ou de faire la peau de vos ongles – les pityriasis versicolore, par exemple, ou les puces de sable.

Eh bien chez vous, c’est pareil.

Dans les plinthes, dans les murs, dans la plomberie, au fond des placards, vit le peuple des cafards, un peuple né il y a trois cent cinquante millions d’années et, à ce titre, beaucoup plus expérimenté sur les choses du monde que les hommes, espèce finalement extrêmement récente.

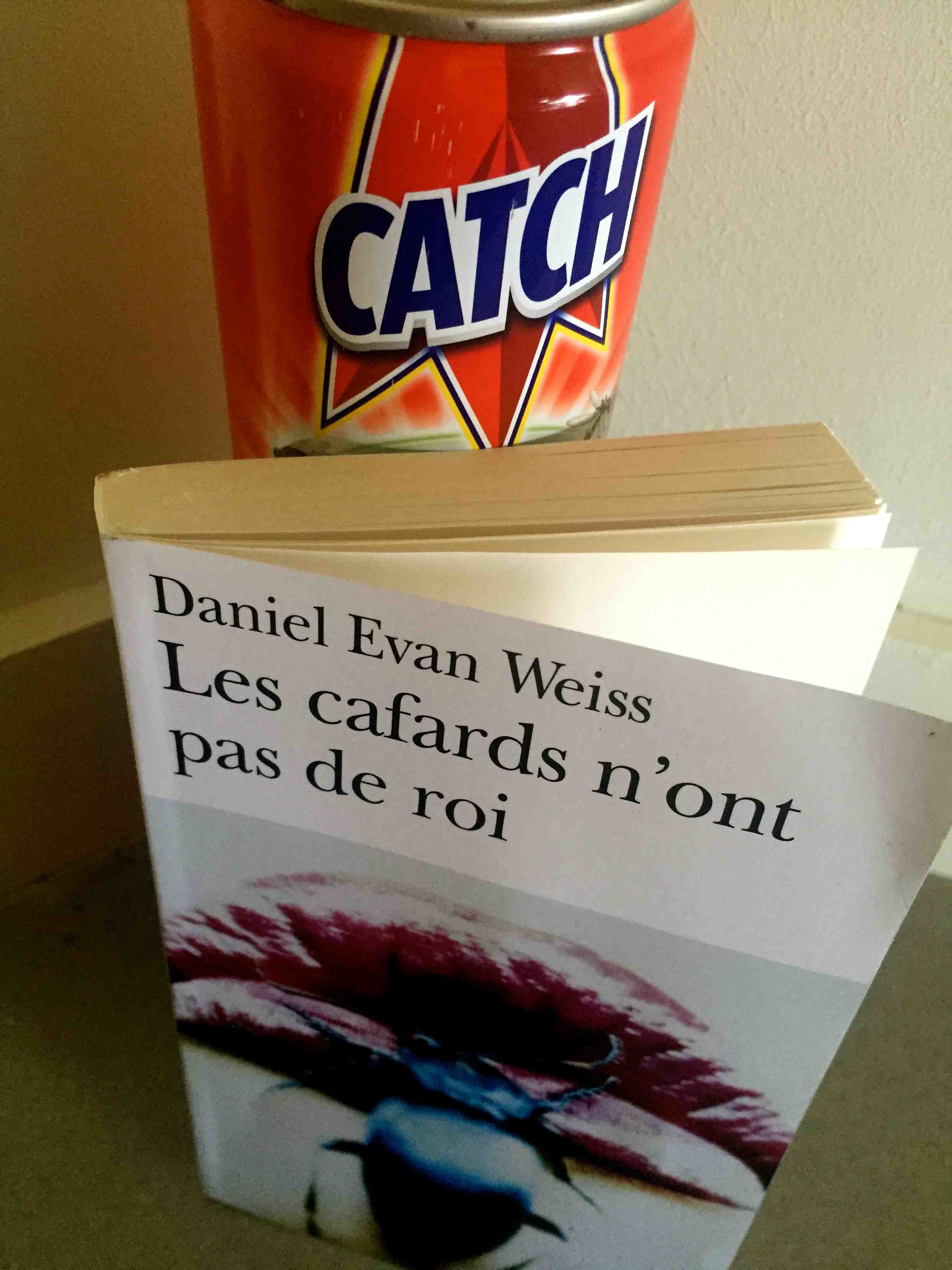

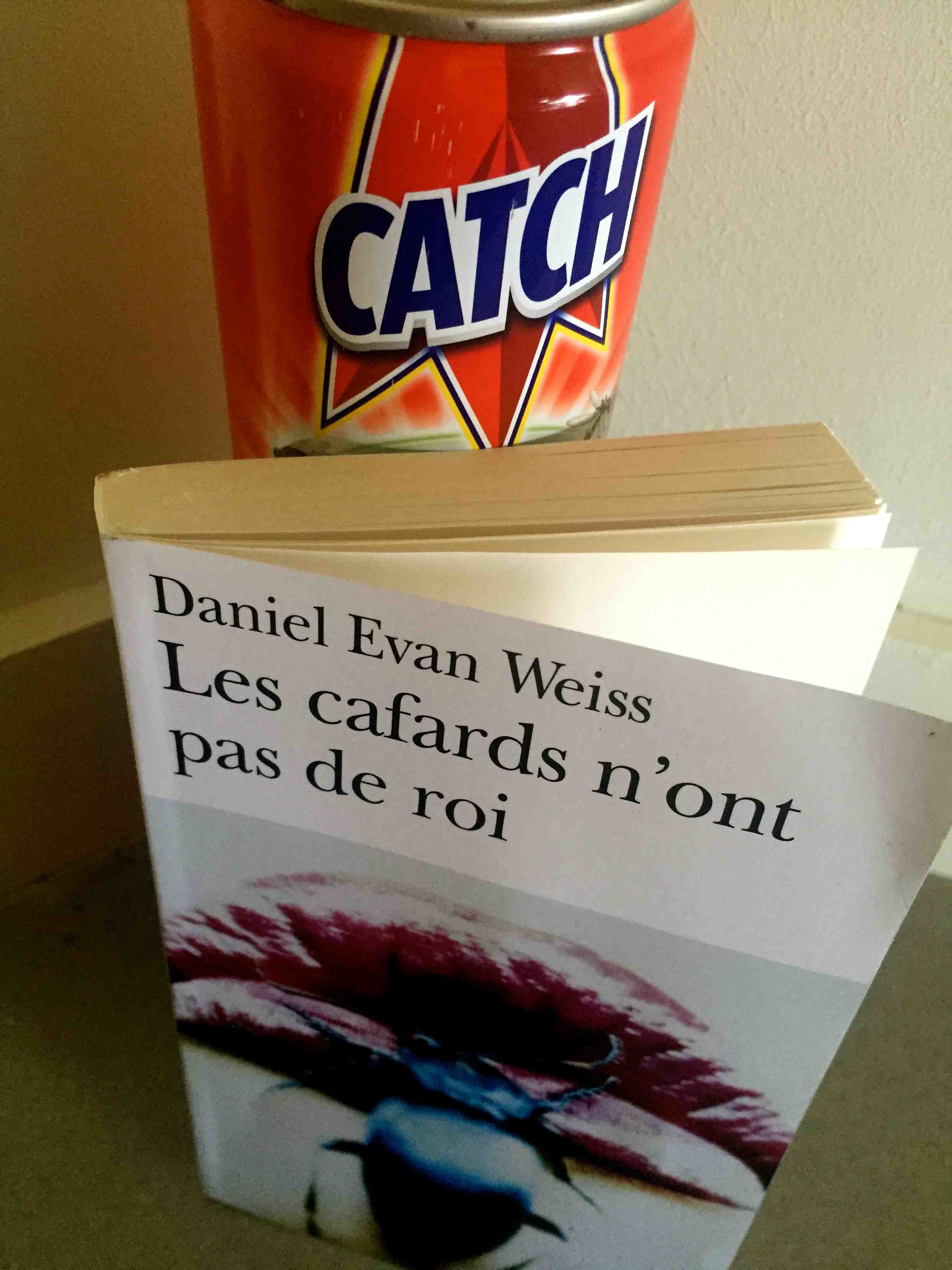

Dans le jubilatoire Les cafards n’ont pas de roi*, Daniel Evan Weiss est Nombres, un cafard né dans une bibliothèque de New York, élevé à la colle et la vieille encre des livres, vit aujourd’hui, avec des centaines de congénères, dans l’appartement d’Ira et de la Gitane (une femme parfaite puisque, lorsqu’elle cuisine, elle en met partout, au grand bonheur de nos battellae germanicae).

Mais voilà. Le couple bat de l’aile. La Gitane claque la porte et s’en va. Quelques temps plus tard, débarque Ruth. Et Ruth décide de refaire la cuisine, d’y ranger la nourriture dans les impénétrables Tupperware : il n’en faut pas plus à Nombres, Rufus, Clausewitz, Bismarck et les autres, pour la détester aussitôt et, partant, vouloir la dégager de l’appartement.

Je ne vous en dis pas plus, c’est absolument formidable.

Mais ce qui l’est encore davantage, c’est la façon inouïe dont Weiss, alias Nombres, une bestiole de quelques millimètres, de surcroit drôle et cultivée, nous dépeint et épingle nos obsessions (sexe, ordre, propreté et finalement, sexe, désordre et excitants), et nous fait sentir ridiculement petits. (Je vous invite à vous ruer à la page 78 et suivantes, et de nous découvrir aux toilettes).

Et, last but no least, une fois lu ce livre dingue, il devient un objet parfait pour écraser les cafards.

*Les cafards n’ont pas de roi, de Daniel Evan Weiss. Éditions Folio, n°4023. (Merci à Florence Mas pour ce second excellent conseil).