Le Larousse définit ainsi quelqu’un d’ordinaire : Qui ne dépasse pas le niveau commun ; banal, quelconque, médiocre, et l’on peut supposer qu’en intitulant son troisième roman « Un garçon ordinaire* », Joseph d’Anvers cherche à nous prévenir de la banalité du garçon en question. Et c’est réussi. Le garçon raconte son année de Terminale dans la France de 1994. Les potos. La weed. Le désespoir à l’annonce de la mort de Kurt Corbain. Les bières. Bitures. Bastons avec la bande des skins. La guitare gratouillée avec les tépos. Des paroles de chansons qui poussent avec les chagrins. Le baiser avec Alice aux gros seins, Alice la bombasse de l’école, « Je ne suis plus ce type, je suis le mec d’Alice », s’enthousiasme-t-il page 101. Les parents inquiets pour l’avenir du petit. Le copain viré de l’école à cause d’une bagarre, puis qui disparait du livre. Et puis le bac dont on devine qu’il l’obtient.

Des bouts ordinaires d’une vie ordinaire en somme, déjà lus ici et là, jusqu’à l’écriture elle-même ordinaire, sans doute selon l’idée que « la forme c’est le fond qui remonte ». Et pourtant. Pourtant il y a dans le côté ordinaire de ce texte, dans sa maladresse presque, quelque chose de touchant, quelque chose qui cherche à exister, à affleurer à la surface des mots. La tendresse. L’immense tendresse de d’Anvers pour cette période brouillonne de la vie ; période de déséquilibre où les corps comme les mots sont encore incertains mais avancent avec fierté.

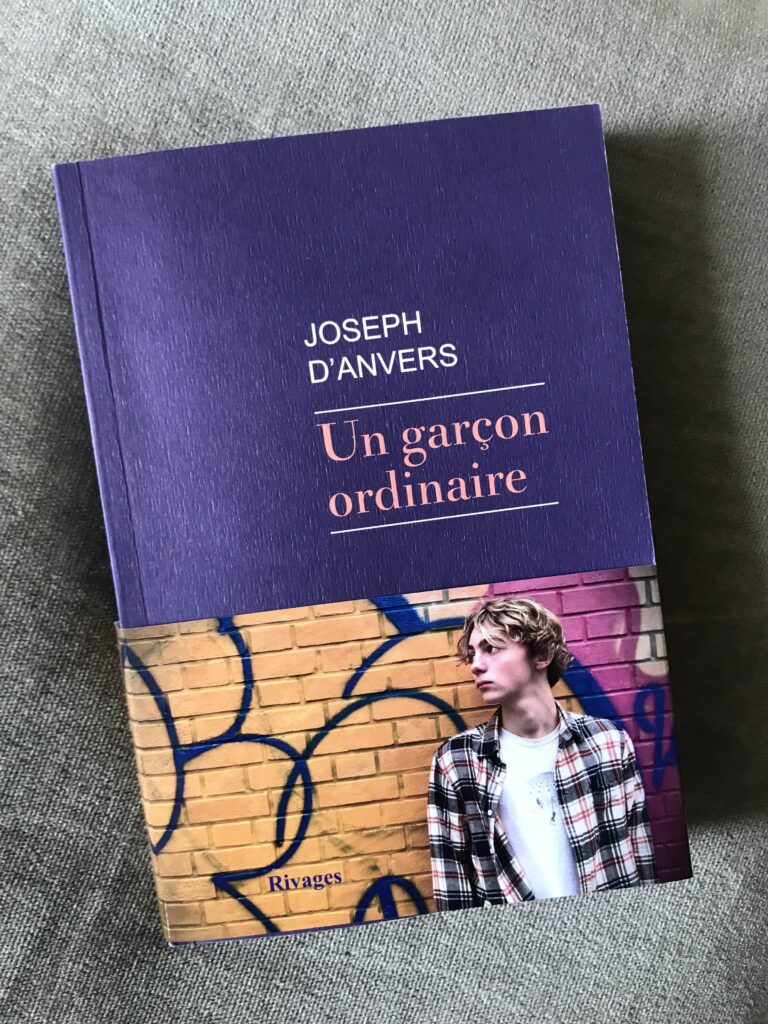

*Un garçon ordinaire, de Joseph d’Anvers, aux éditions Rivages. En librairie depuis le 5 avril 2023. Prix Marcel Pagnol 2023.