Pas complètement ma came, cette histoire* d’un écrivain de 70 balais qui couche avec une fille de 20, non pas tant à cause des cinquante ans de différence d’âge, chacun fait bien ce qu’il lui plait, mais du fait qu’il s’agit de sa belle-fille ; histoire d’un écrivain de surcroît énurétique qui picole, sniffe et mâchonne de l’opium, se retrouve à court d’inspiration littéraire et honore la commande d’un scénario de série télé about les Rolling Stones, précisément entre 1967 (date de leur arrestation pour usage de stupéfiants) et 1969 (date de la mort par noyade de Brian Jones, fondateur du groupe). L’écrivain écrit donc qu’il écrit et qu’il baise, des baises toujours aquatiques, « elle prit ma main droite et la glissa entre ses jambes, elle était trempée » (page 80), « l’abondance de jus qui coulait de son sexe me rendait joyeux » (page 133), et surtout raconte longuement la période trash des Stones, le LSD, les filles, les chutes, l’éviction de Brian, la méchanceté de Mick, la folie de Faithfull et, et c’est là que le livre commença à vibrer dans mes mains : l’écrivain se prend de douleur pour Jones, écrit son éboulement en contemplant le sien, sacrifie la belle-fille comme les Stones sacrifiaient les belles filles, l’écrivain devient son sujet et son corps son tombeau, cette pourriture inéluctable, et à la fin, lorsqu’il regarde la piscine sur le lieu de tournage de la série, qu’il pense à la noyade, au suicide supposé de Brian, la part dégoulinante de son corps coule à son tour, ne reste au sec que le souvenir d’un homme qui aurait aimé être un autre, un qui a écrit un livre pour qu’on lui reconnaisse une tragédie et a aimé sans espoir une belle-fille.

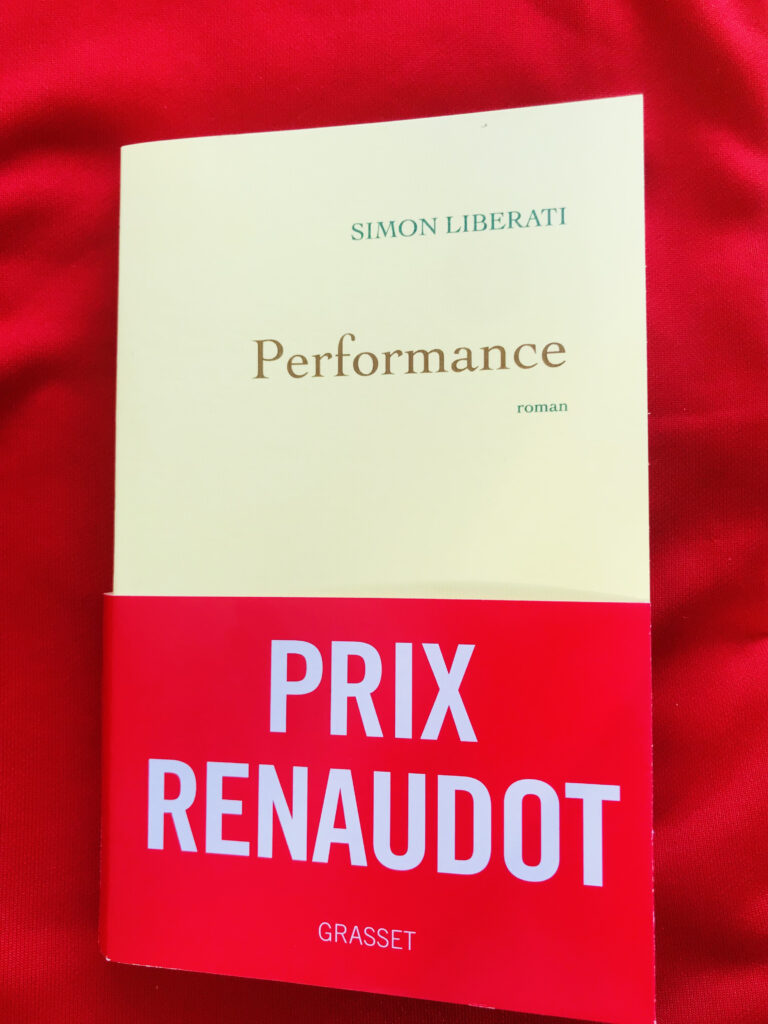

Pour qui aime ça, il y a finalement quelque chose de théâtralement désespéré chez Liberati, de sale et de lumineux, à la manière d’un Tennessee Williams ou d’un Arthur Miller, dans ce Performance. Ce qui assurément en est déjà une.

*Performance, de Simon Liberati. Éditions Grasset. En librairie depuis le 17 août 2022. Prix Renaudot 2022.

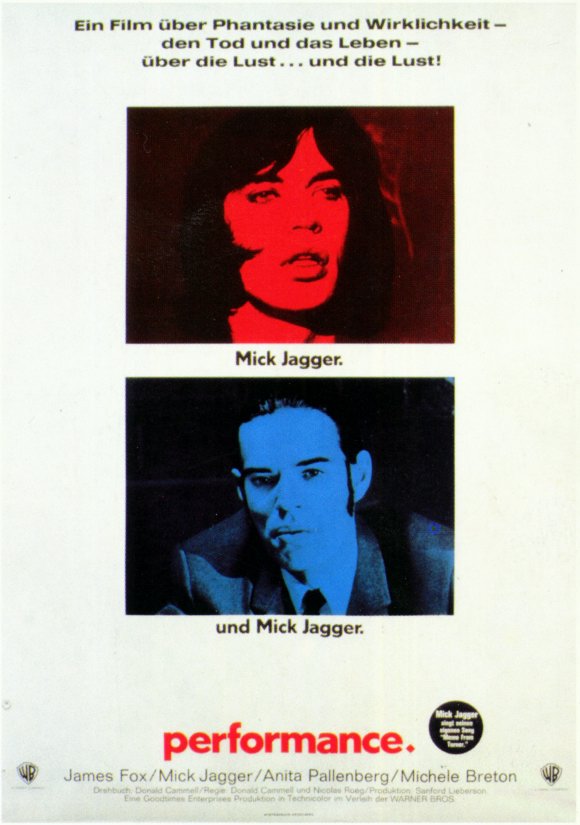

Nota Bene : Le titre vient du film éponyme de Donald Cammell et Nicholas Roeg, dans lequel on retrouve Mick Jagger et Anita Pallenberg.