Chère Madame,

Voilà qu’il m’a été par le plus heureux des hasards de pouvoir lire une longue lettre qui ne m’était pas du tout adressée puisqu’elle l’était à un certain Afikumi, masseur japonais de son état, dont les mains, lourdes et légères à la fois, auraient réveillé votre corps, rallumé un brasier ancien et surtout fait vibrer votre cœur jusqu’au ravissement, et de ravissement, assurément, votre lettre en est un puisque pour vous offrir à cet homme vous vous dévoilez ; vous racontez votre peau et les mains méchantes qui la bleuirent jadis ; vous évoquez votre grossesse prématurée, l’enfant, une petite fille au prénom de départ, l’amoureux raté, le père que l’alcool rendait imbuvable ; vous vous dénudez tout à fait pour vous donner à voir, vous donner à aimer par cet Afikumi que vous trouvez si beau ; vous vous mettez même à apprendre sa langue pour vous y retrouver, le japonais, cette parole dans laquelle on ne dit jamais Je t’aime mais Il y a de l’amour, et dieu comme il y en a de l’amour dans votre lettre, des amours fort tristes d’ailleurs, mais n’est-ce pas dans la tristesse qu’on aperçoit les lumières et les étoiles ? et n’est-ce pas les étoiles que l’on rêve d’atteindre lorsqu’on est amoureuse ? J’ai lu ce courrier d’une traite, Madame, et je vous avoue avoir eu peur en vous lisant, peur que tout cela ne finisse pas très bien car nous ne sommes pas dans un roman ici, mais bien dans une lettre aimablement désespérée dont on devine que vous l’avez envoyée un jour mais qui n’est peut-être jamais parvenue à son destinataire, n’a peut-être jamais obtenue de réponse, mais après tout, écrit-on pour cela ? écrit-on pour être sauvée ? je ne le crois pas ; on écrit pour ne plus avoir mal et c’est cela, Madame, la grâce de votre courrier.

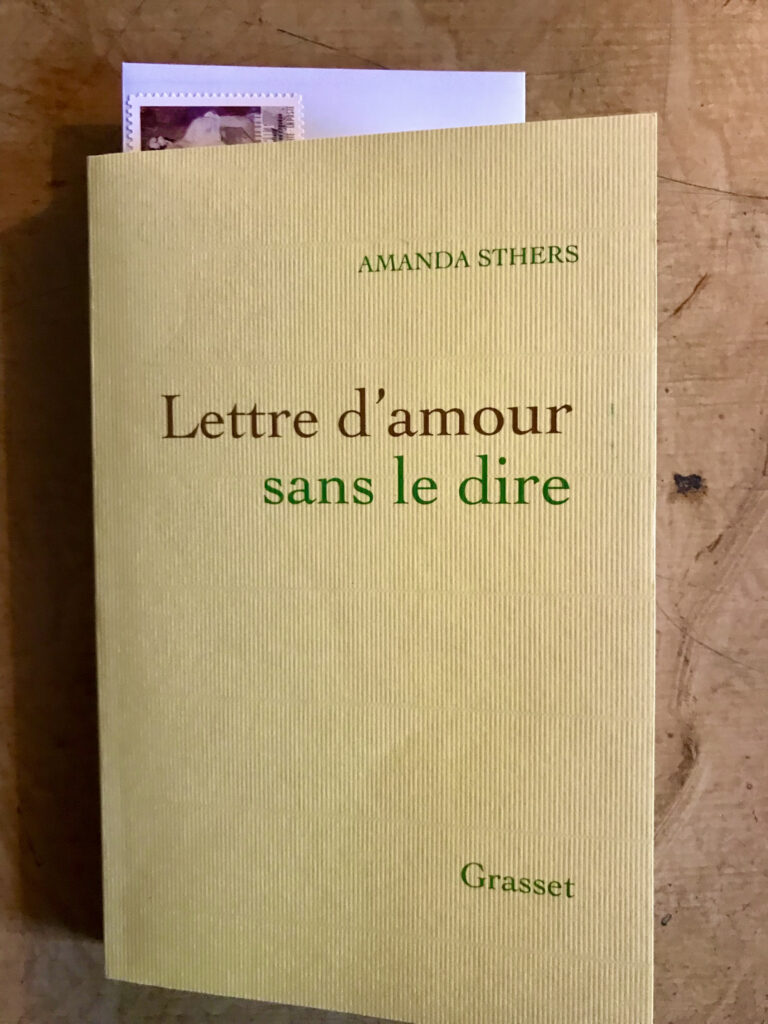

*Lettre d’amour sans le dire, de Amanda Sthers, chez Grasset. En librairie depuis le 3 juin 2020. Prix France télévision Roman.