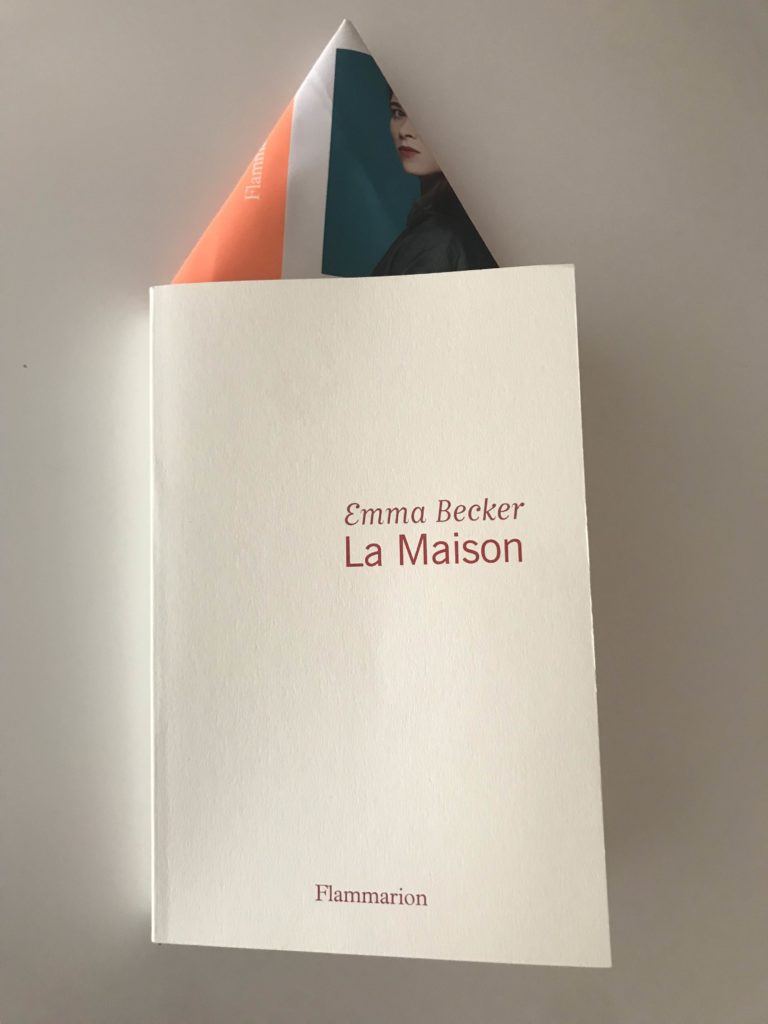

La Maison est à Berlin, située près d’une école. Quand on y entre, les bruits des enfants dans la cour de récréation s’estompent. Il y a des couloirs, des tapis épais, des odeurs de chairs nues, de fluides, de parfums lourds. Dans les couloirs, il y a des portes et derrière les portes, des chambres. Elles portent des noms. Dans les chambres, il y a des femmes qui s’appellent Birgit, Thaïs, Manuela, Odile, Margaret, Genova, Sonja, Eddie et Emma (comme Emma Becker, mais qui s’invente ici en Justine) et dans les orifices des femmes, il y a des parties d’hommes, des doigts, des langues, des sexes, qui fouillent, farfouillent, à la recherche de leur plaisir tout comme la plume d’Emma Becker gratte à la recherche de leur cœur. Ou de leur âme. Étonnant récit que cette Maison berlinoise dans laquelle a travaillé Emma Becker pendant deux ans pour écrire un livre. Ce livre. Car, écrit-elle page 320, « Ce n’est ni un caprice ni une fantaisie d’écrire sur les putes, c’est une nécessité. C’est le début de tout. Il faudrait écrire sur les putes avant de pouvoir parler des femmes, ou d’amour, de vie ou de survie ». Le cinéma et la littérature nous ont déjà ouverts la porte des bordels (entre autres Polly Platt avec son scénario La Petite, merveilleusement réalisé par Louis Malle, Alessandro Barrico avec La jeune épouse) et à chaque fois, on trouve ce charme désuet du lieu, cette complicité aimable entre les filles, mille anecdotes émoustillantes, et des clients qui, enfilés comme des perles à la queue leu leu qu’ils sont, ne sont finalement pas si mauvais bougres – il en est même de charmants. C’est ce côté cinématographique (donc plus distant de l’intime) du récit qui bride légèrement mon empathie pour le projet radical d’Emma Becker : être une pute pour écrire sur les putes. Car au fond sa tentative se résume à toutes les tentatives désespérées : « Est-ce que tu veux dire par là que je donne l’impression de vouloir qu’on m’aime ? » demande-t-elle à une copine à qui elle fait lire son livre (page 304). Question à laquelle elle apporte elle-même la réponse dans la ligne suivante : « Comme si ce n’était pas évident ».

*La Maison, de Emma Becker. Éditions Flammarion. En librairie depuis le 21 août 2019. A figuré sur la liste du Renaudot 2019 avant que ne surgisse une panthère inattendue.