Un été à la plage (7). Thérèse Desqueyroux (prononcer Dèssequillerousse, avertissent les Gascons pour faire moins parisien1) était dans une caisse de livres, à l’entrée du boulangerie du Sud. Un mot disait : les livres doivent se partager, servez-vous ; et c’est celui-ci que j’ai choisi2. Il ne me semblait pas encore avoir lu un texte de Mauriac et, dès les premières pages, dès son prologue en fait, sa lettre à Thérèse, ses regrets : « (…) sur ce trottoir où je t’abandonne, j’ai l’espérance que tu n’es pas seule », j’ai su que je rencontrais une incroyable héroïne et que le hasard me faisait croiser un merveilleux auteur.

Au-delà du fascinant portrait de criminelle, de ce non-lieu basé sur un faux-témoignage, de « ces cœurs enfouis et tout mêlés à un corps de boue », de cette « séquestration entre deux libérations3 », de la punition que lui infligera son mari, la grâce absolue du livre vient de la tendresse inouïe, de la passion chrétienne que voue Mauriac à Thérèse.

Elle est ici tour à tour une sainte, une impie, une mère malgré elle, une épouse qui hait la maternité, elle est toutes les fabuleuses contradictions d’une femme qui avance, inexorablement vers la rencontre d’elle-même, vers sa chair, vers sa liberté, au risque de se perdre et d’en payer le prix le plus élevé.

Le mépris.

Terminer ce cycle de romans de plage 2016 en compagnie d’une femme aussi époustouflante que Thérèse Desqueyroux est, croyez-moi, mille fois plus inoubliable et jubilatoire que celle d’une jolie femme magnifiquement bronzée qui lit Voici ou se vautre dans Facebook.

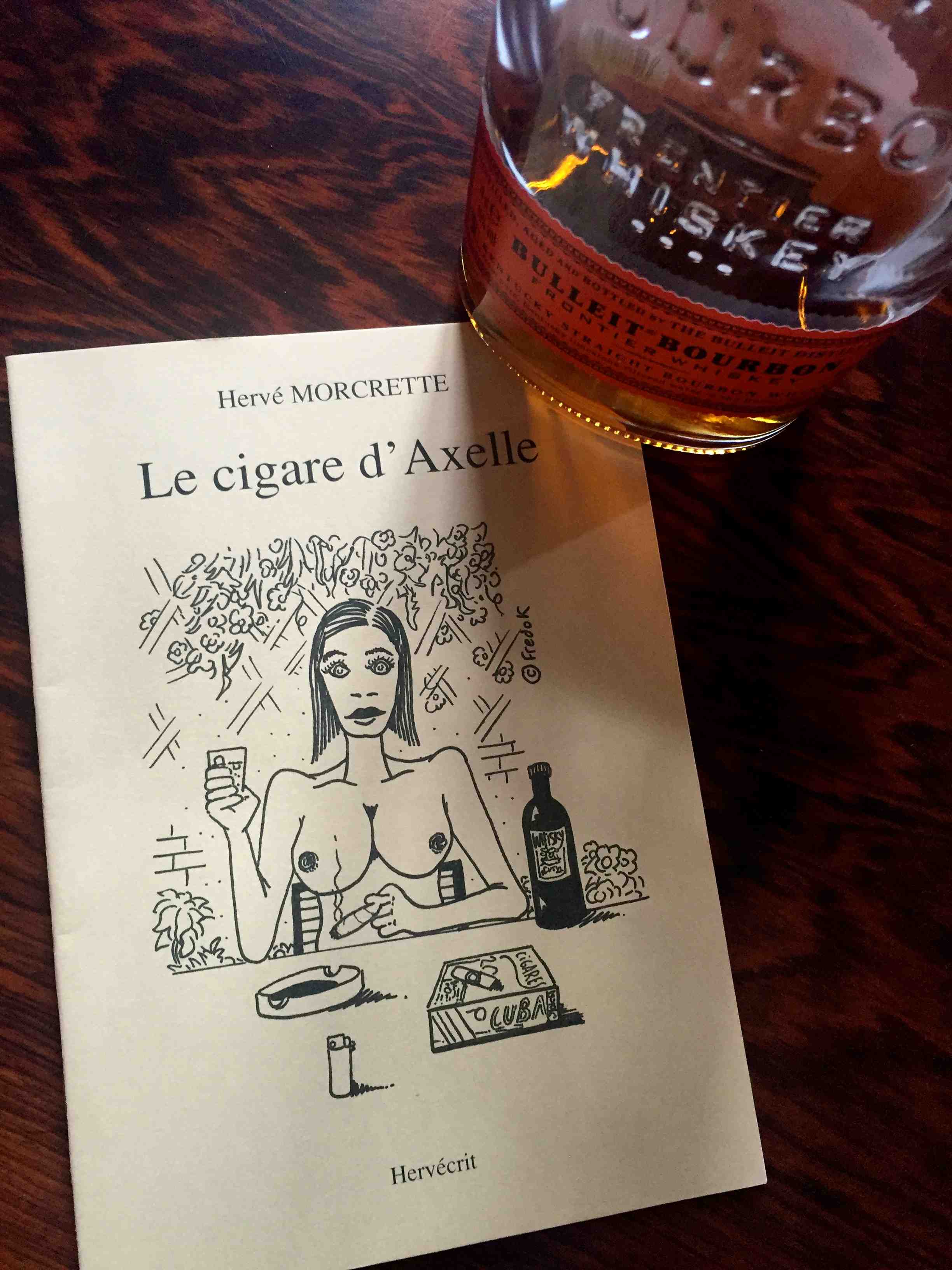

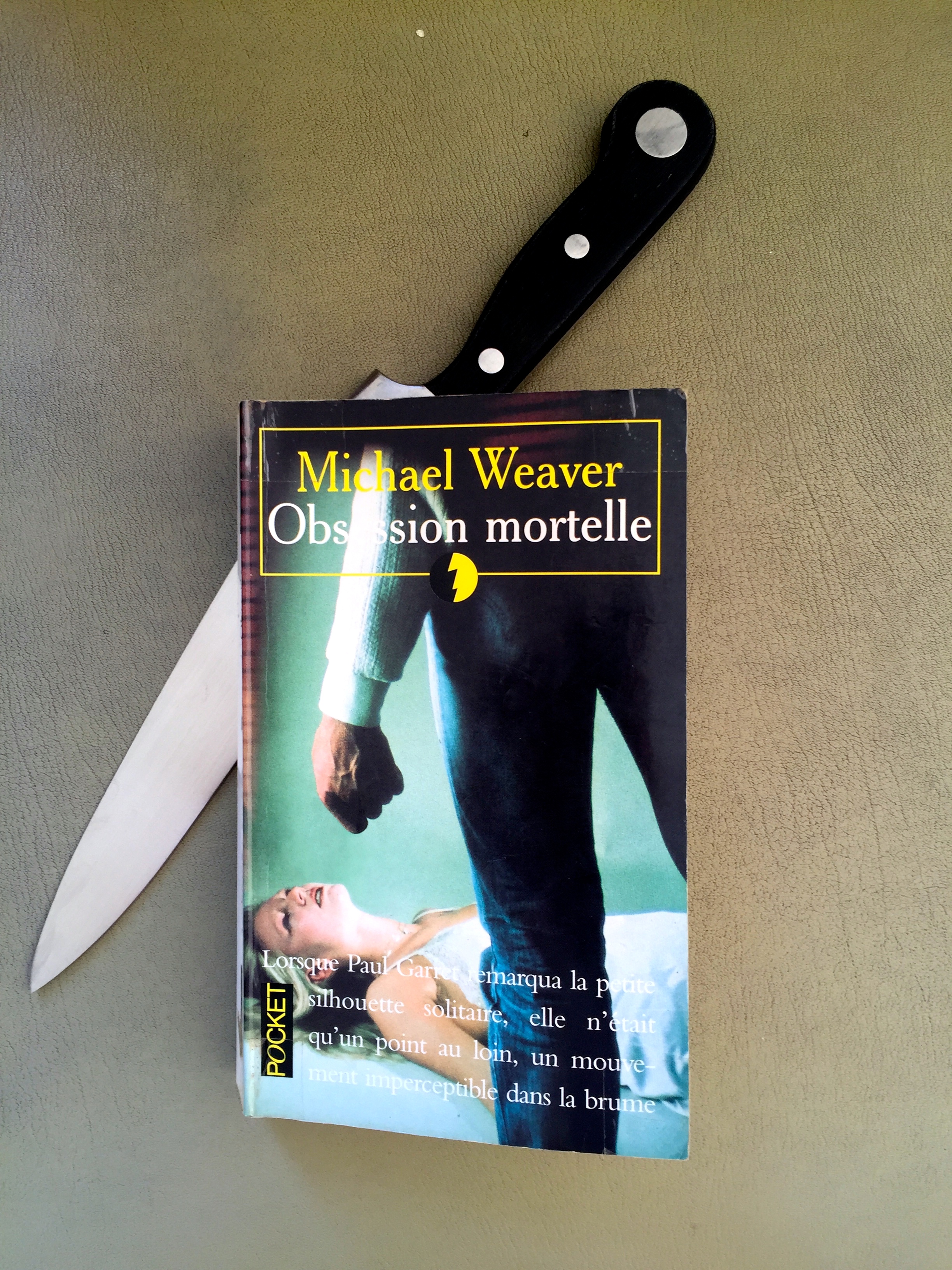

La prochaine fois, je vous parle des livres de la rentrée et, entre autres, ceux-ci.

1. Note de Jean Touzot dans l’édition de Poche de 1989.

2. Thérèse Desqueyroux, de François Mauriac – Prix Nobel de littérature en 1952, quand même. Éditons Grasset, collection Cahiers Rouges, puis Le Livre de Poche (1989).

3. Cité par Michel Raimond.