Nice 2013. Sur le cours Saleya. Le salon du livre. A côté de moi, un auteur que je ne connais pas. Soudain, une petite fan de treize ans l’aborde. Timide. Et tellement heureuse. Puis une autre, une fan de quarante-cinq ans cette fois. Une autre encore. Vingt-trois ans environ. Puis deux sœurs. Qui la photographient en rougissant. Puis dix, puis trente. Nos regards se croisent. Je viens de rencontrer Mireille Calmel. Nous deviendrons amis.

Depuis, j’ai lu ses livres* afin de comprendre pourquoi ce rapport si fort avec ses lecteurs. Et j’ai compris, avec le temps, que ce n’est pas tant parce que chacun de ses livres est absolument formidable, mais parce que Mireille est absolument formidable. Formidable ici est synonyme de rare. De vraie. De juste. De sincère. Et de belle.

Je lui ai demandé de nous présenter l’un de ses coups de cœur. Le voici.

La couleur des mots.

Lequel d’entre nous, écrivain, ne l’a crayonnée, fort de cet indicible certitude d’en maîtriser l’essence ? Avant, la fougue retombée, de relire une belle phrase pétrie de lumière, de style, de talent, mais somme toute, pas meilleure que la précédente. On crée des formules, on tricote ou détricote le passé, le présent, le futur, selon nos rythmes, nos envies, nos forces ou nos faiblesses. Nous sommes ce que nous écrivons. Nous sommes une idée, un geste, un espoir, parfois un monde. Nous sommes des soupirs, des silences, des cris, des rires. Nous sommes des larmes qui, de joie ou de tristesse, coulent pour raviver cette couleur-là. Nous sommes des passants à qui nos maisons survivent. Mais combien sommes-nous à avoir regardé la teinte des pierres ? Vous savez bien, celle qui s’irise, là où les jardins clos interdisent le regard, emprisonnent cette part de nous même qui devient la couleur des sentiments.

Pff ! me direz-vous. Les pierres ont la couleur du temps qui passe ! Les murs supportent peinture, tapisserie, stuc, selon mode et goût de leurs occupants. Appartement, maisons ? Simples abris pour nos existences en mouvements, pour nos grigris d’adultes enfants. On les habite. Parfois oui, on les aime ! Comme on les quitte avec nostalgie ou soulagement. Pas de quoi en faire un livre ! D’autant que tout le monde l’a admis : les pierres sont silence.

Eh bien non !

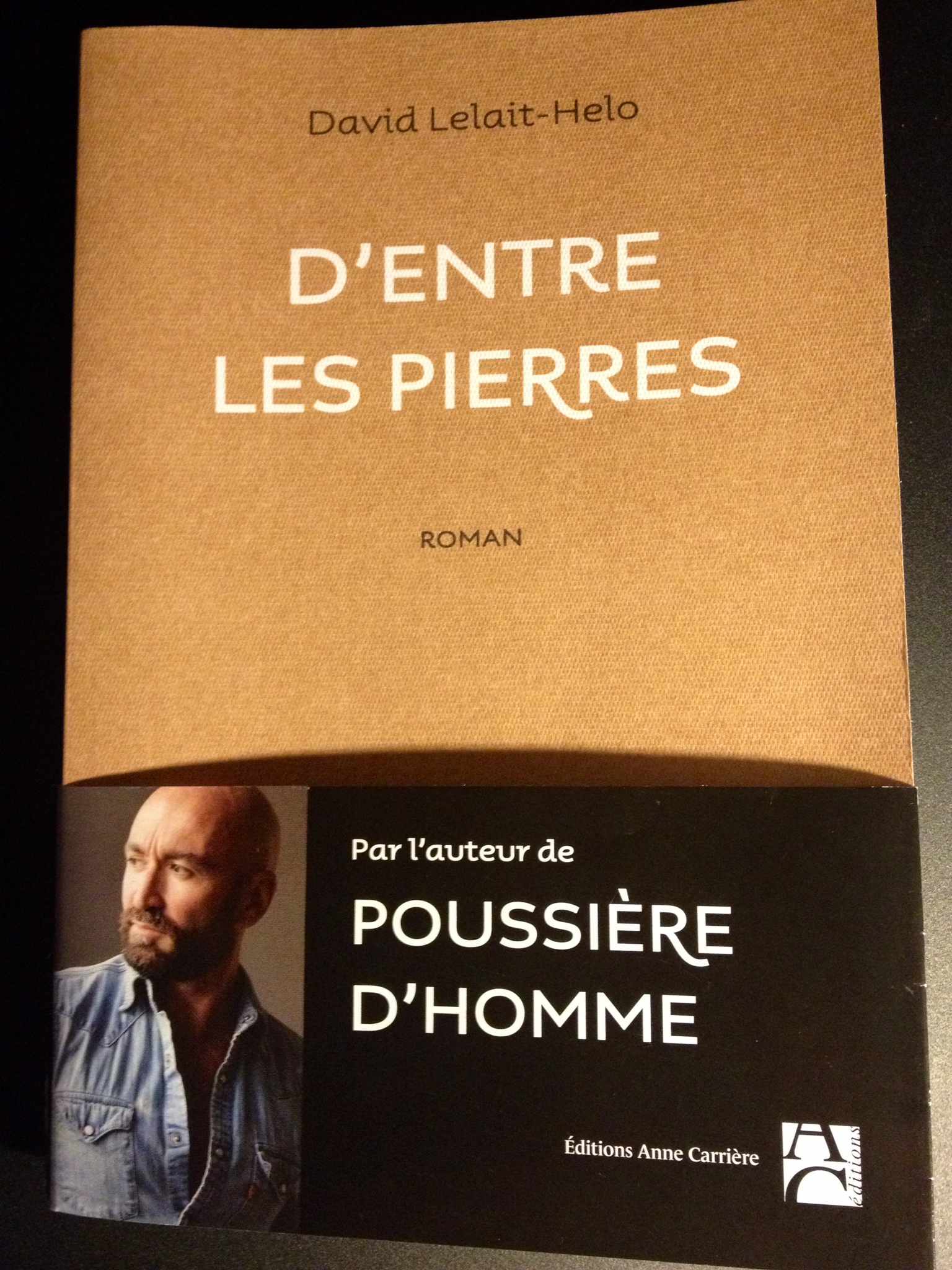

David Lelait-Helo l’affirme et je le crois**.

Les pierres parlent. Les murs suintent ce que nous leur confions. Ils sont les bras solides qui enferment nos rêves, nos désillusions, chaque kaléidoscope de notre minuscule existence. Ils sont l’Histoire dans l’histoire de nos vies. Ils sont nous, cette impression en noir et blanc d’une respiration en couleur.

David Lelait-Helo l’affirme. Mieux, il le prouve.

Je pourrais vous parler de la magie de son livre, né d’ « Entre les pierres ». Je pourrais évoquer la délicieuse inclinaison de sa poésie, disserter des heures sur ce tableau de maître qu’il a su peindre entre matière et transparence, entre murs et vitres, entre la légèreté d’un pas qui danse et la chute d’un corps qui s’oublie. Je pourrais vous raconter l’Argentine que cette maison de Buenos Aires a vue naître, grandir, souffrir, aimer. Je pourrais vous parler de son occupante, Soledad Salvador, de son carnet bleu sans ligne, portion de ciel nichée sous la bretelle de son soutien gorge et dans lequel elle trace ses nuages, ses terribles nuages.

Mais…

Cette maison m’a rendu à l’humilité du vent qui s’enroule autour d’elle, ce vent qui l’admire dans sa splendeur, pleure sa décadence et se souvient que la seule couleur qui flamboie, lorsque vient le couchant, est celle du sang.

Grâce à elle, mon cœur s’est enjolivé d’un battement plus intense. Il m’en reste un bijou en sautoir, un rubis, que je porterai longtemps.

Alors face à cette palette si riche, si subtile, si humainement éblouissante, je n’aurai qu’un seul mot pour colorer l’instant : Merci.

Extrait (choisi par Mireille) : « Vous avez des yeux, j’ai des fenêtres. Vous avez les paupières, j’ai des persiennes. Vous avez des rides, j’ai des fissures. Vous avez de l’âme, j’ai des miroirs. Vous avez des secrets enfouis, j’ai des caves. Vous avez les larmes, j’ai la pluie. Vous avez le sang, j’ai l’eau. Vous avez la fièvre, j’ai la flamme. Vous respirez, je m’aère. Vous naissez, je m’élève. Vous mourrez, je tombe. Vous êtes un cadavre, je suis une ruine. Vous avez des chagrins, j’ai les vôtres. »

*Tous les livres de Mireille sont publiés chez XO Éditions. Son site : http://mireillecalmel.com/

**D’entre les Pierres, David Lelait-Helo, éditions Anne Carrière, 2014. En librairie. A découvrir aussi, chez le même éditeur, avec un égal bonheur et parmi d’autres : Poussière d’homme (2006), Sur l’épaule de la nuit (2010) – sélection et coup de cœur du prix des romancières.