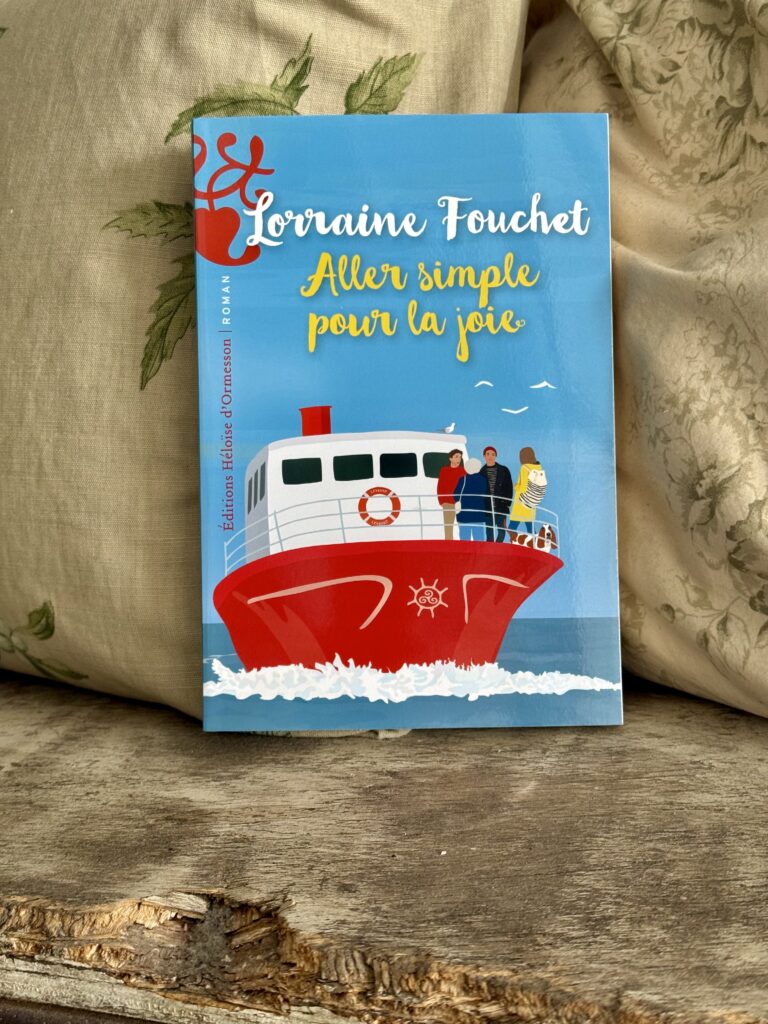

Le petit Robert dit d’elle qu’elle est une émotion agréable, un sentiment exaltant ressenti par toute la conscience. On parle alors de joie intense.

La petite Lorraine est plus précise.

Elle raconte d’elle qu’elle est l’art de s’écouter, de sortir de sentiers battus et fournit comme exemple quatre voyageurs qui quittent leur train à une autre gare que celle prévue.

Elle précise qu’elle est cette capacité de s’ouvrir à l’autre, mais aussi de le laisser entrer en nous.

Elle affirme qu’on n’est complet qu’ensemble parce que c’est la seule façon de transformer l’ombre en lumière et les chagrins en espérances.

Elle se hasarde à prétendre qu’elle est aussi un lieu, et de préférence une île — elle cite Groix où elle vit, mais on peut tout aussi bien imaginer Les Marquises, Sainte-Lucie ou Santorin. Et pour ce faire, elle nous donne, à titre d’exemple, ces quatre voyageurs (ainsi qu’un chien au nom joyeux de Crépaleuf), qui y accostent et y découvrent en eux quelque chose de plus grand qu’eux, dans l’esprit de ces voyages qui vous changent à jamais et font de vous une destination.

Quant à moi, je la définirais comme l’action de prendre le dernier livre* de Lorraine Fouchet et de s’installer confortablement, de préférence au jardin, dans les premières tiédeurs printanières, peut-être de s’accompagner d’un verre de bon vin ou d’un thé vert (si c’est le matin), et de prendre cet aller simple et irréversible pour la joie.

*Aller simple pour la joie, de Lorraine Fouchet, aux éditions Héloïse d’Ormesson. En librairie le 3 avril 2025. Dédicace ce jour-là à partir de 18 heures à la librairie Gallimard, 15 boulevard Raspail, Paris 7.