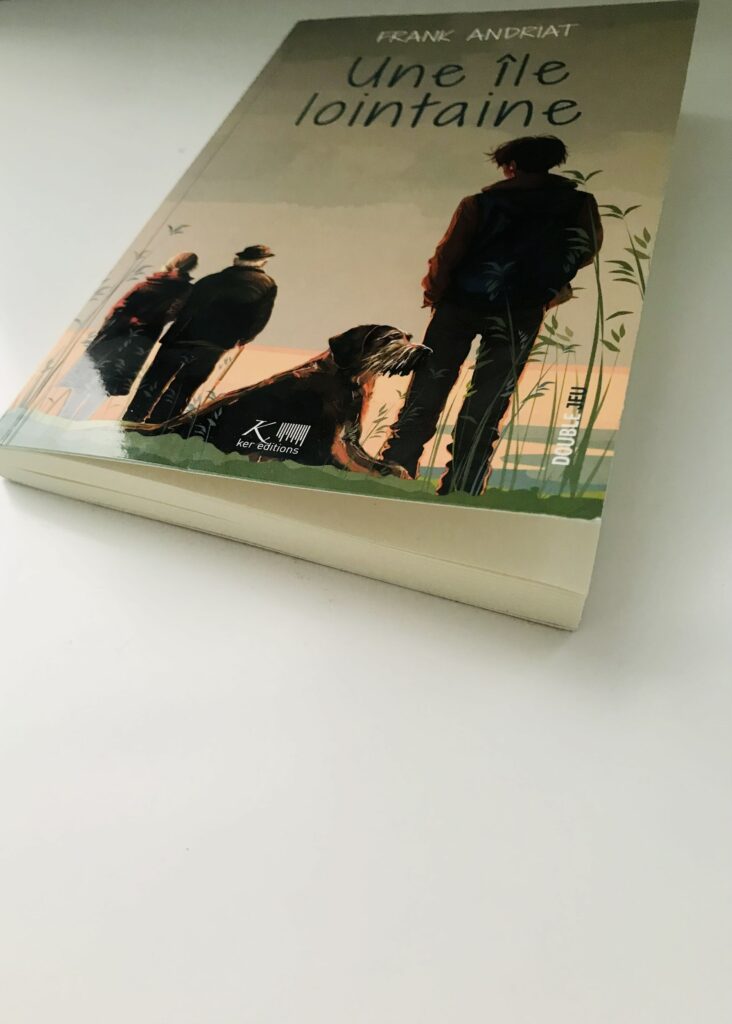

Revoici l’ami Frank avec son 108ème livre (si mes calculs sont bons), Une île lointaine*, à classer probablement dans ses textes « jeunesse », mais comme nous avons tous conservé une part d’enfance, faute de quoi nous serions de bien piètres adultes, il s’adresse finalement à chacun de nous.

L’histoire est simple. Valentin a quinze ans, cette année-là, Apollon, son chien, un drahthaar de 91 ans — en âge humain — et Papy, son grand-père de 13,5 ans — en âge canin— vont mourir.

L’adolescent appréhende pour la première fois l’éphémérité et la finitude de la vie et là où excelle le talent de Frank c’est que, loin de nous tirer quelques larmes ou de se complaire dans une philosophie niaiseuse, il nous emmène dans la joie. La joie d’avoir vécu, d’avoir connu, d’avoir été. Et c’est là toute la beauté de cette histoire, la même beauté en leurs temps que The Champ, le film de King Vidor, ou Stewball, la ballade américaine : quelque chose qui rend absolument humaine et lumineuse l’obscurité.

*Une île lointaine, de Frank Andriat. Chez Ker Éditions, collection Double Jeu. En librairie le 13 septembre 2023.