Un été rue des Saints-Pères (3/9). Voici un livre* écrit au dictaphone, selon son auteur, « Ces lignes, je suis en train de les dicter à un dictaphone », dicte-t-il page 151, comme pour s’excuser à l’avance de ne savoir écrire. « Je ne me sentais pas écrivain », dicte-t-il encore, page 69. Mais on n’en voudra pas à Thomas Lilti, médecin de qualité devenu réalisateur incontesté de n’avoir pas toutes les cordes à son arc d’autant qu’à la lecture de son livre (une vingtaine de chroniques dans lesquelles, à la faveur de l’arrêt du tournage de la Saison 2 d’Hippocrate et de son engagement comme bénévole à l’hôpital,) il s’interroge sur sa vocation d’écrivain, celle de cinéaste et surtout, me semble-t-il, celle de fils. Car c’est là toute la beauté de ce qu’il a confié au dictaphone – et sans doute la parole est-elle ici plus légère que l’écrit, les interstices analytiques plus fréquents et autorisent des confidences plus spontanées –, à savoir l’admiration qu’il a pour sa mère, écrivain qui n’a jamais été publiée et à laquelle sans doute il ne veut pas faire d’ombre en étant lui-même écrivain. D’où ce livre qui n’est pas écrit, ce qui en fait un objet fragile et beau, presqu’improbable. Une délicatesse.

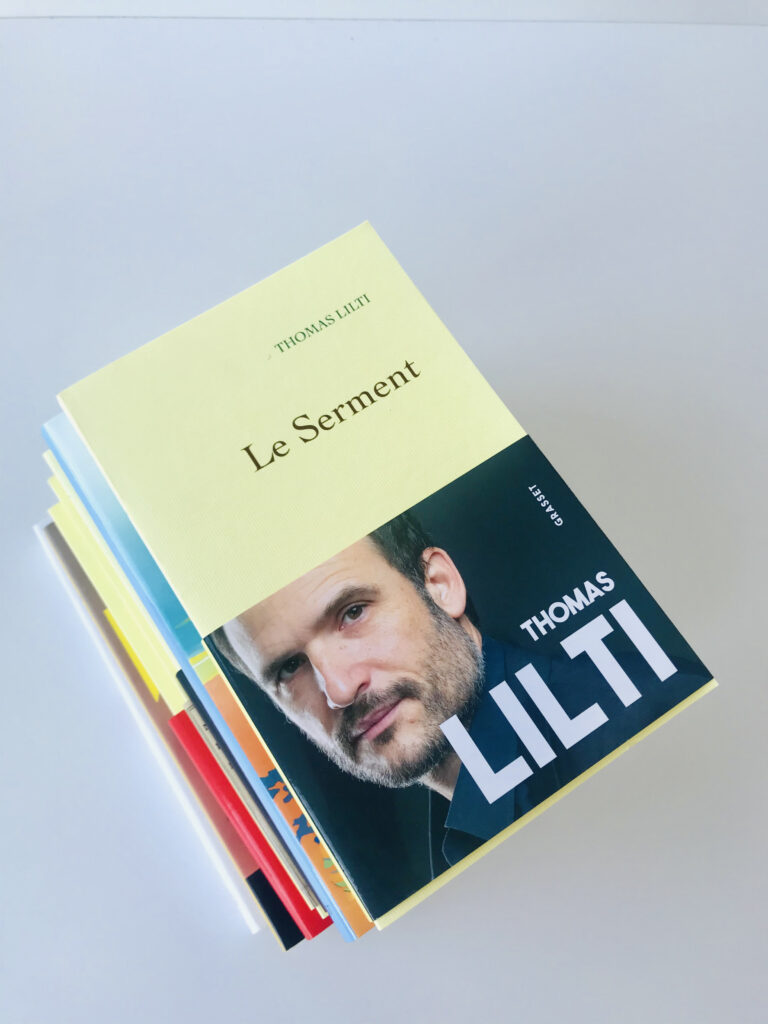

*Serment, de Thomas Lilti. Chez Grasset, éditeur à paris, sis rue des Saints-Pères. En librairie depuis le 20 janvier 2021.

PS. Découvert cette scène terrible avec l’acteur Jacques Villeret, page 58, dont Lilti se défend du secret médical au titre que « tout le monde à l’hôpital savait que l’acteur était dans cet état-là. » J’eus préféré garder de l’homme, je l’avoue, la scène hilarante où il découvre des semelles de fromage dans ses grolles, dans le film Bête mais discipliné. Mais bon.