Dans le sérieux quasi religieux, parfois obséquieux, d’une rentrée littéraire, il est de bon ton de ne pas se prendre complètement au sérieux. Après le très agréable roman de Frank Andriat (ci-dessous, après Isabelle Monnin), voici un autre roman* fort bien troussé, celui de Marc Levy, paru au début du printemps. Le roman d’un secret de famille, sur trois générations, qui nous conduit du Québec à Baltimore, de New York à Londres, avec des bonds, des rebonds, des rebondissements, des personnages complexes comme on les aime, une Triumph Bonneville 650, un tableau de Hopper, mais surtout, le dix-huitième roman d’un écrivain libre qui a su contourner le procès en succès que lui ont fait quelques plumeux – parmi lesquels des écrivaillons au notoire insuccès (pour en apprécier toute l’ironie, je vous renvoie au livre de Delacomptée). Bref. La dernière des Stanfield est un roman d’entertainment réussi, et comme on n’en attendait rien d’autre, c’est du coup deux fois réussi.

*La dernière des Stanfield, de Marc Levy. Éditions Robert Laffont Versilio. En librairie depuis le 20 avril 2017.

Archive | Tous les articles.

Va, tout s’en va.

Les mots des chanteurs qu’on a aimés, les années passées à grandir, le rire des enfants, l’autre qu’on adorait, la sœur partie à vingt-six ans trois mois et six jours, qu’on ne peut oublier et dont l’impossibilité de l’oubli fait mal et consume encore et toujours ; va, tout s’en va, la douleur qu’on emporte avec soi, le temps assassin, les idéaux, les promesses de ceux qui devaient changer le monde, les paroles des autres, les rêves socialistes, les chansons, les drapeaux et les chanteurs ; va, tout s’en va, le bébé de six jours qui ne reste pas ici et rejoint les étoiles, la tante morte, les 33 tours, la gauche, le chanteur qui a grossi et embrasse maintenant les flics, les illusions, les désillusions aussi, l’amour de la vie, les grandes espérances, l’âme même des grands chagrins Place de la République, Bruno Carette, les fulgurances, l’amour ; va, tout s’en va, ne reste que Michel Drucker.

Mistral perdu ou Les évènements* est un livre formidablement désenchanté, le survol de nos vies, de ce qu’elles furent, avant de finir comme des feuilles d’automne, des papiers froissés, qui s’envolent, retombent et se laissent emporter par l’eau des larmes, d’un ruisseau, d’un caniveau.

Nous sommes peu de choses, mais si belles pourtant.

*Rentrée littéraire 2017. Mistral perdu ou Les évènements, de Isabelle Monnin. Éditions Lattès. En librairie depuis le 6 septembre 2017.

Le bonheur n’a pas de prix (littéraire).

Rentrée littéraire 2017. Au milieu des mastodontes de la rentrée, des compétiteurs de la plus grosse quéquette littéraire, voici un livre qui nous arrive, sur la pointe des pieds, ou plutôt sur les roulettes silencieuses d’une valise légère, et nous parle de ce tout petit truc qu’on oublie dans nos vies compétitives (comme une rentrée littéraire par exemple, le stress des listes de Prix, la violence des chiffres de vente ou des critiques qui ne sont pas toujours aimables, etc), dans nos vies encombrées : le bonheur. Pas celui des autres ou du monde, non, le nôtre, le petit, l’immense, celui qui équilibre nos existences et nous harmonise. Frank Andriat (que je ne vous présente plus) ose un livre* simple, généreux ; un personnage, Selma, nerveuse comme un écrivain en ce moment, engagée parce qu’elle est belle et que certains patrons pensent encore que la beauté (le tour de poitrine et la courbe des fesses, en fait) permet d’obtenir des contrats, une femme perdue en elle-même, qui, par la grâce d’une rencontre un jour de grève de la SNCF, va remettre ses pendules à l’heure. (La rencontre s’appelle Grégoire, il travaille dans l’édition et, page 133, croise un autre Grégoire, ce qui est assez drôle vous verrez). Et il n’en faut pas plus à Frank pour nous dérouler son histoire, sa chanson d’amour de la vie et du présent, un conte d’apparence légère, à contre-courant de tout ce qui vient d’être publié, et que j’ai lu avec joie comme on reçoit une brise vivifiante un après-midi d’orage. Un livre que tous les écrivains qui espèrent un Prix d’automne devraient lire. Histoire de se détendre.

*Le bonheur est une valise légère, de Frank Andriat. Éditions Marabout. En librairie depuis le 23 août 2017.

Un été pourri.

Rentrée littéraire 2017. Summer est un prénom, celui d’une jeune fille de dix-neuf ans qui disparaît un été, un jour de pique-nique au bord du lac Léman, dans les fougères, les arbres, dans le vent et dans l’eau ; personne ne sait. Summer est l’histoire de Benjamin, que la disparition de sa grande sœur va obséder pendant vingt-cinq ans, jusqu’à la dépression, jusqu’à l’hallucination. Summer est la peinture d’un monde perdu (ou alors, je ne l’ai jamais trouvé) où tous les hommes sont riches et ont le torse large et bronzé et toutes les femmes sont belles et ont des jambes interminables et bronzées.

L’image de couverture de Summer ressemble à celle d’un thriller. Les mots de la quatrième de couverture aussi.

Et pourtant.

Monica Sabolo s’empare d’un sujet vieux comme le monde du roman d’aventure : la disparition. Mais au lieu d’en mener la huit cent sept millionième enquête (quoique La fuite de Monsieur Monde, de Simenon, La balade entre les tombes, de Block, restent des merveilles absolues), elle nous emporte ailleurs – comme Virgin Suicides avant elle, comme Pique-nique à Hanging Rock. Elle nous entraîne dans une poésie désenchantée, nous plonge dans une incapacité à laisser tout à fait l’enfance derrière nous pour enfin grandir, et nous offre une incroyable musique de mots qui, justement, peuplent l’absence.

Car il n’est jamais question de retrouver ce qu’on a perdu, mais de savoir ce qu’on a vraiment perdu. Et Monica l’a trouvé.

Cela s’appelle l’innocence.

*Summer, de Monica Sabolo. Éditions Lattès. En librairie le 23 août 2017. Deuxième liste du Goncourt 2017.

Prendre le temps de prendre le temps.

Rentrée littéraire 2017. Voilà un livre étonnant de la part d’un « réalisateur de profession » (dixit la quatrième de couverture) parce qu’aujourd’hui le rythme des films est plutôt rapide, parfois addictif, et que L’Enfant-Mouche* est un roman d’images d’une langueur perdue, oubliée même, et qui doit sans doute cette lenteur à son écriture au présent qui, par définition, s’offre le luxe du temps, au fait qu’il raconte la vie d’une petite fille sous l’Occupation et que l’Occupation, dans un village champenois, vécue à hauteur d’enfant, c’est bien long, mais surtout, me semble-t-il, parce qu’elle est, cette vie, « inspirée de l’enfance de ma mère. Une longue histoire, trouble, proche de la fable, que ma mère nous racontait autrefois et dont l’évocation la faisait presque toujours fondre en larmes » (Note de l’auteur, page 7) et que lorsqu’on retrouve sa mère, on ne veut surtout plus la perdre.

L’Enfant-Mouche est donc avant tout un roman sur le temps ; celui que prend la petite Marie pour grandir, pour voir, pour ressentir le monde cruel des hommes, désenchanté des femmes, indifférente qu’elle est encore au fait qu’ils soient français ou allemands, puisque c’est alors la faim, cette impérieuse salope, qui commande, puisque perdre un œil n’est rien « surtout si l’œil perdu vous a sauvé la vie » (page 403), puisque l’enfance est encore le pays de tous les rêves possibles, malgré les couvre-feu, les sirènes, le bruit des bombardiers, les mots menteurs des adultes.

Philippe Pollet-Villard, auteur de trois autres romans** et d’un fabuleux court-métrage***, nous offre ici l’anti Jeux interdits, un texte d’images et de scènes d’une belle poésie sombre, grave parfois, teinté de moments de grâces pastorales qui valent le temps d’être découvertes.

* L’Enfant-Mouche, de Philippe Pollet-Villard. Éditions Flammarion. En librairie depuis le 23 août 2017.

**L’homme qui marchait avec une balle dans la tête (2006), La fabrique de souvenirs (2008) et Mondial Nomade (2011), tous chez Flammarion.

*** https://vimeo.com/55105153

Famille, je vous aime. (Mais si, mais si).

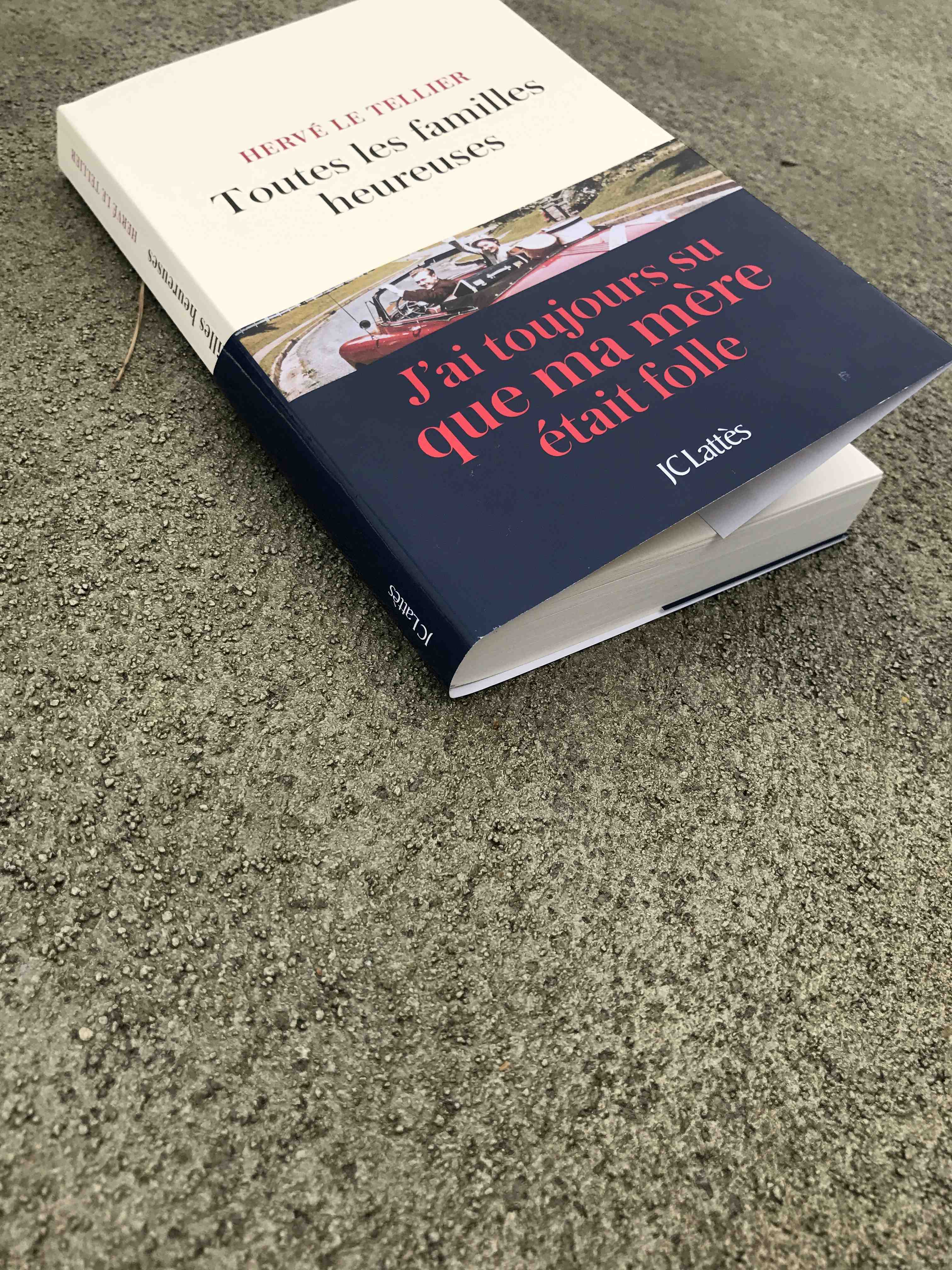

Rentrée littéraire 2017. Voici un récit touchant comme un premier roman – nourri à l’impudeur et à la sincérité. En vingt-trois chapitres, Hervé Goupil, devenu Le Tellier parce que sa mère n’aimait pas le terme moyenâgeux du renard, nous invite à découvrir sa drôle de famille, et surtout sa mère folle, comme le mentionne le bandeau qui ceint le livre – que je ne crois pas folle d’ailleurs, mais davantage membre de cette bande de mères, comme il y a des bandes de voyous ou de zigotos, dans laquelle on retrouve celle de Romain Gary, d’Albert Cohen ou d’Olivier Bourdeaut, toutes ces mères à huit bras, envahissantes, étouffantes, toxiques et fières, qui font de leurs fils des survivants, des hommes solides et fragiles à la fois, des fêlés en quelque sorte, ceux-là qu’Audiard disait aimer parce qu’ ils laissent passer la lumière. Le Tellier nous raconte son enfance, ses livres, Le Club des cinq, Bob Morane, et puis Jules Verne, Dumas, Wells, la science-fiction et notamment Le Grand Larousse encyclopédique en dix volumes, truffé de mots étonnants dont s’amusera plus tard le grand oulipien Jaime Montestrela qui vit en lui. Toutes les familles heureuses (titre emprunté à une citation de Tolstoï) est un livre qui doit sa petite grâce à celle de son écriture et son charme à une certaine nudité des choses. Le chapitre quinze, La mort de Piette est, à ce titre remarquable d’émotion crue et retenue à la fois.

*Toutes les familles heureuses, de Hervé Le Tellier. Éditions Lattès. En librairie le 23 août 2017. Première liste du Renaudot 2017.

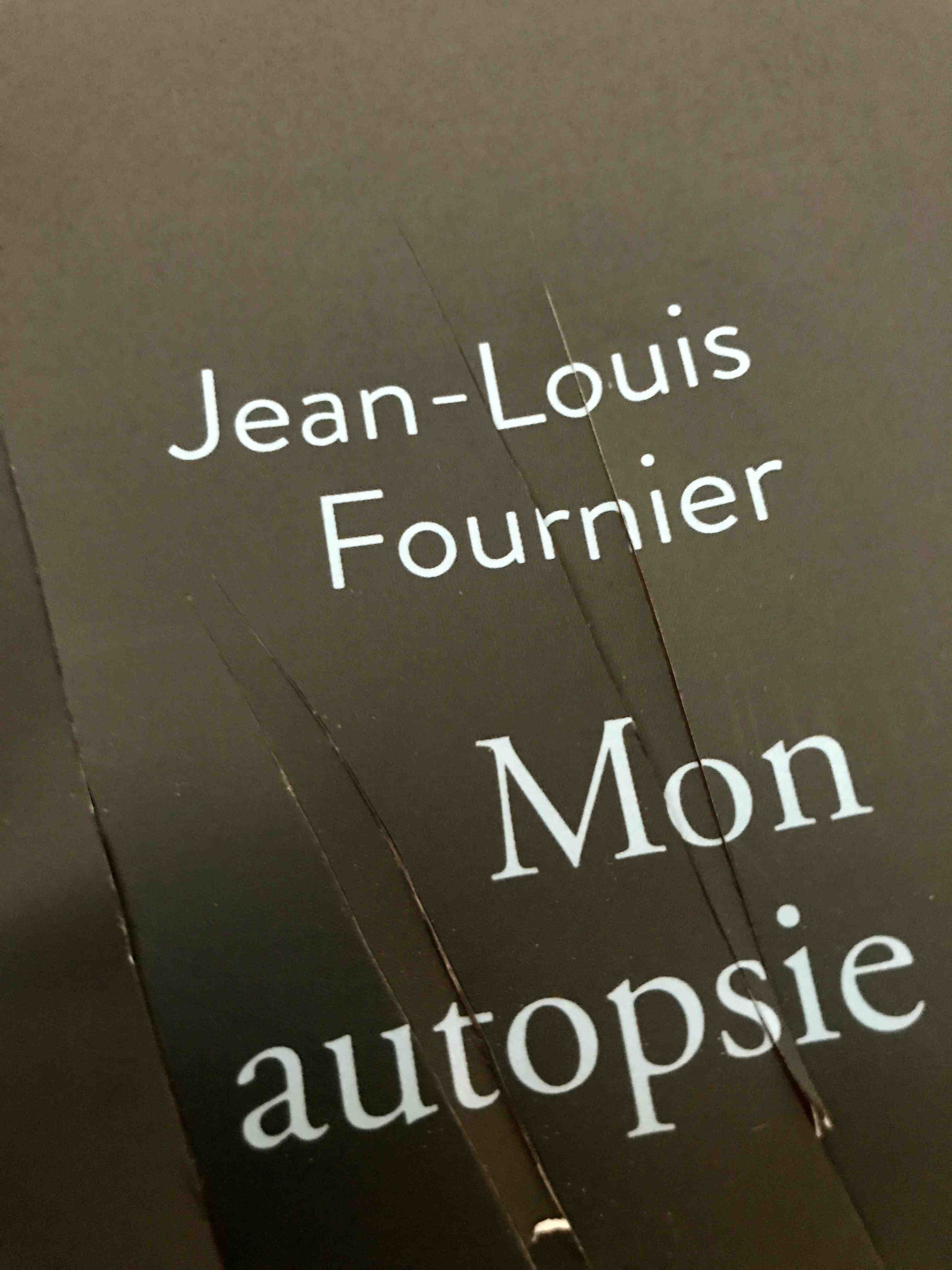

Jean-Louis Fournier est mort.

Rentrée littéraire 2017. On ne sait pas très bien de quoi il est mort, d’ailleurs. Peut-être de rire, ça lui irait bien. Ou de chagrin, ça lui irait bien aussi. En tout cas, pas radin pour un sou dans la mort, il a fait don de son corps à la science. Et c’est une jeune étudiante, fine et gracieuse, la main douce, qui hérite, si je puis dire, de la carcasse de celui qui a « réalisé beaucoup de documentaires pour la télévision, eu un 7 d’or, écrit 33 livres, obtenu le Prix Femina, crée La Noiraude, été l’ami de Pierre Desproges et le mari de Sylvie Durepaire, et qui a touché l’épaule d’Elizabeth Taylor » (page 16). Égoïne, c’est le nom que donne le mort à la jeune fille, va donc l’inciser*, l’ouvrir et découvrir ce que Jean-Louis avait dans le cœur, dans les tripes, dans le cerveau et sur le bout de la langue.

L’idée est formidable – ceci dit, après avoir fait un livre sur chaque mort de sa famille, il ne restait plus que lui –, mais plus formidable encore, c’est ce qu’on découvre à l’intérieur.

Un homme qui aimait les femmes plus que tout et la sienne par-dessus tout (je crois qu’elle ne s’appelât pas Durepaire pour rien). Un homme blessé par certains critiques assassins. Un élégant qui adorait les beaux tissus, les belles voitures (et les jolies femmes). Un amant qui règle un compte à une Madame de. Un poète qui préférât faire rire plutôt que de faire sérieux, car c’est dans l’humour que se trouvent toutes les bouées. Un écrivain obsessionnel qui, tel un jardinier qui coupe les brins d’herbe au ciseau, a traqué, gommé chaque mot qui dépassait (un étudiant a d’ailleurs démontré que Jean-Louis était l’auteur français le plus cher selon le ratio prix du livre/nombre de mots écrits). Un mélomane. Un papa perdu. Un artiste qui voulait qu’on l’aime, qui aurait tué pour ça, ou, tiens, serait même devenu écrivain pour ça. Un mort qui aimait la vie même si elle ne l’a pas toujours aimé, et qui rêvait mourir sur scène. Pardon, dans un livre.

Un athée, enfin, mais qui croyait quand même à un petit truc. La Pâques, la résurrection.

Incorrigible Jean-Louis.

*Mon autopsie, de Jean-Louis Fournier. Editions Stock. En librairie le 1er septembre 2017. (Je me souviens que Godard s’était marré en imaginant les spectateurs dire Je vous salue Marie aux caissières de cinéma en achetant un ticket pour son film. J’adore l’idée qu’on dise à un libraire, Je voudrais l’autopsie de Fournier).

Quelque chose de monstrueux.

Rentrée littéraire 2017. Ariane Monnier est, apprend-t-on sur la quatrième de couverture, docteur en anthropologie. J’ai regardé le mot, dans mon Larousse : Étude de l’homme et des groupes humains. Eh bien, pour un premier roman*, elle n’a pas choisi l’homme et le groupe humain les plus glamour, simplement les plus monstrueux. L’homme, qui laisse ses enfants se faire violer par les voisins, par un garçon qu’il a recueilli, et qui s’étonne qu’on s’en étonne, « pour quoi, pour trois jeux de touche-pipi ? » (page 238). Le groupe humain, dont lui, donc, sa femme, la voisine, les adultes d’un soir, qui savent, ne disent rien, et laissent faire.

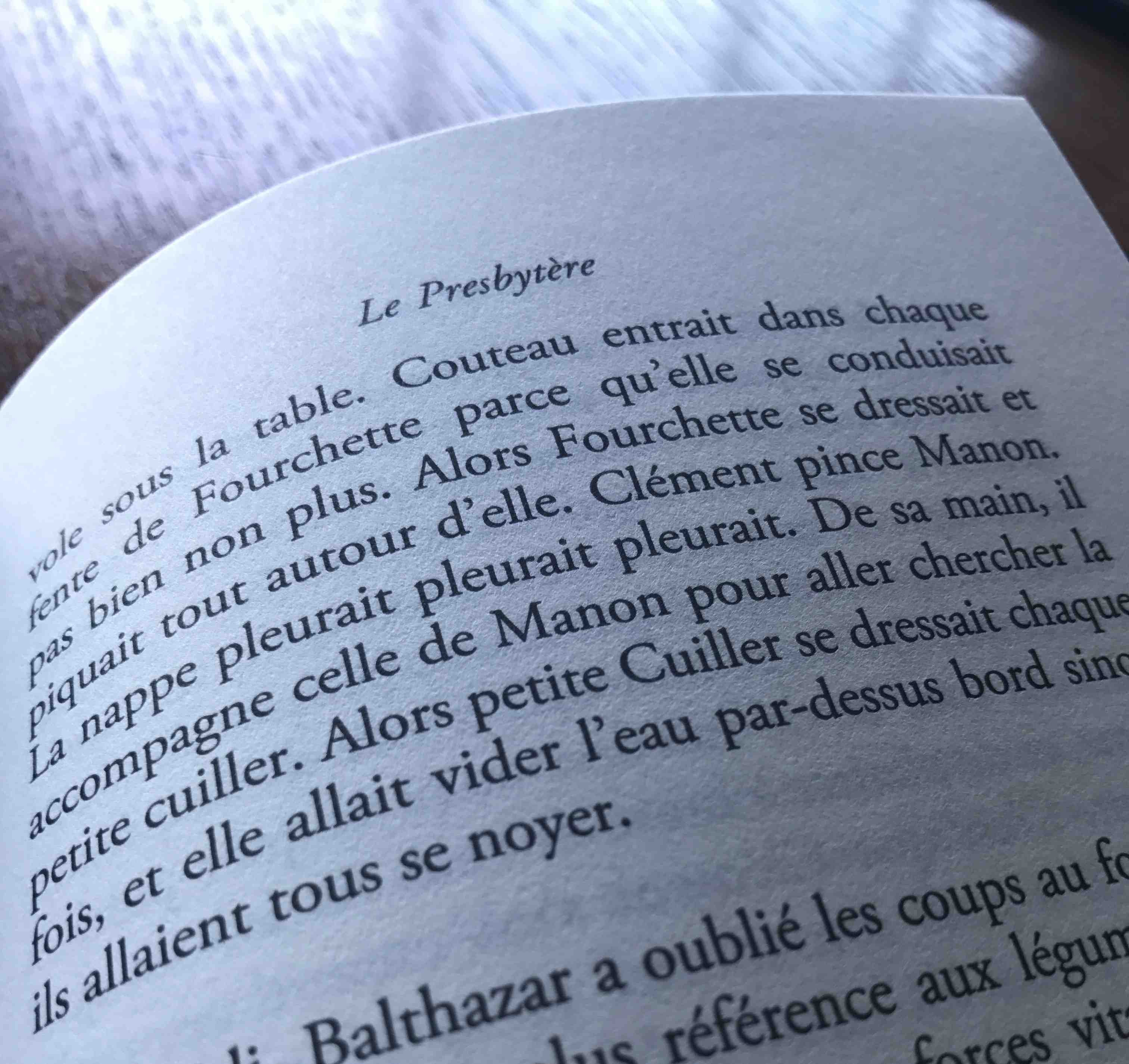

J’ai entendu dans un film l’autre jour un personnage dire que « la clé du bonheur, c’était le déni ». En bon docteur qu’elle est, Ariane Monnier le sait – qui enferme ses horribles personnages dans ce presbytère, où l’apprentissage de la musique et de la morale, par les parents aux enfants, est une fascinante perversion. Tout comme l’idée qui consiste à justifier un comportement criminel parce qu’on a soi-même été victime. Bref. Si l’insanité de certains humains n’était plus à démontrer (Outreau, le récit halluciné de Jean Teulé, Darling, ou encore l’histoire bien inspirée de Mathieu Menegaux, Un Fils parfait, nous l’ont rappelé de façon effrayante), Ariane Monnier ose la plus terrifiante part de nous-même, dans une écriture envoutante, étrangement surréelle, ce qui démontre une qualité d’écrivain rare. Bienvenue.

Ci-dessous, page 139 – ou comment Fourchette nique Cuiller.

*Le Presbytère, de Ariane Monnier. Éditions Lattès. En librairie le 23 août 2017.