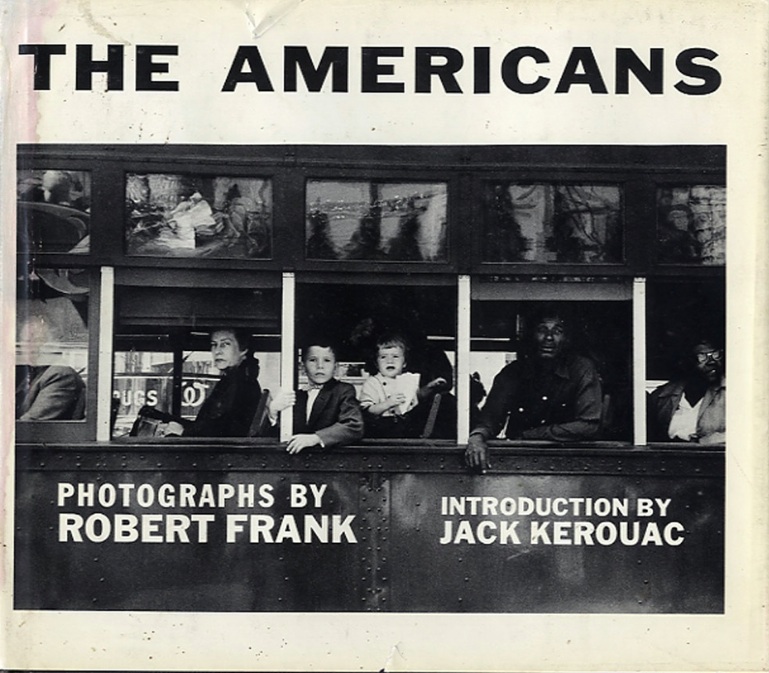

D’Amérique, toujours. Dans le jouissif Babylone*, l’héroïne est fan de ce livre de Robert Frank, « (…) le livre le plus triste de la terre. Des morts, des pompes à essence, des gens seuls en chapeau de cow-boy » écrit-elle. Ce matin, au General Store de Chilmark, j’ai vu des gens rire, des gens heureux. Bref.

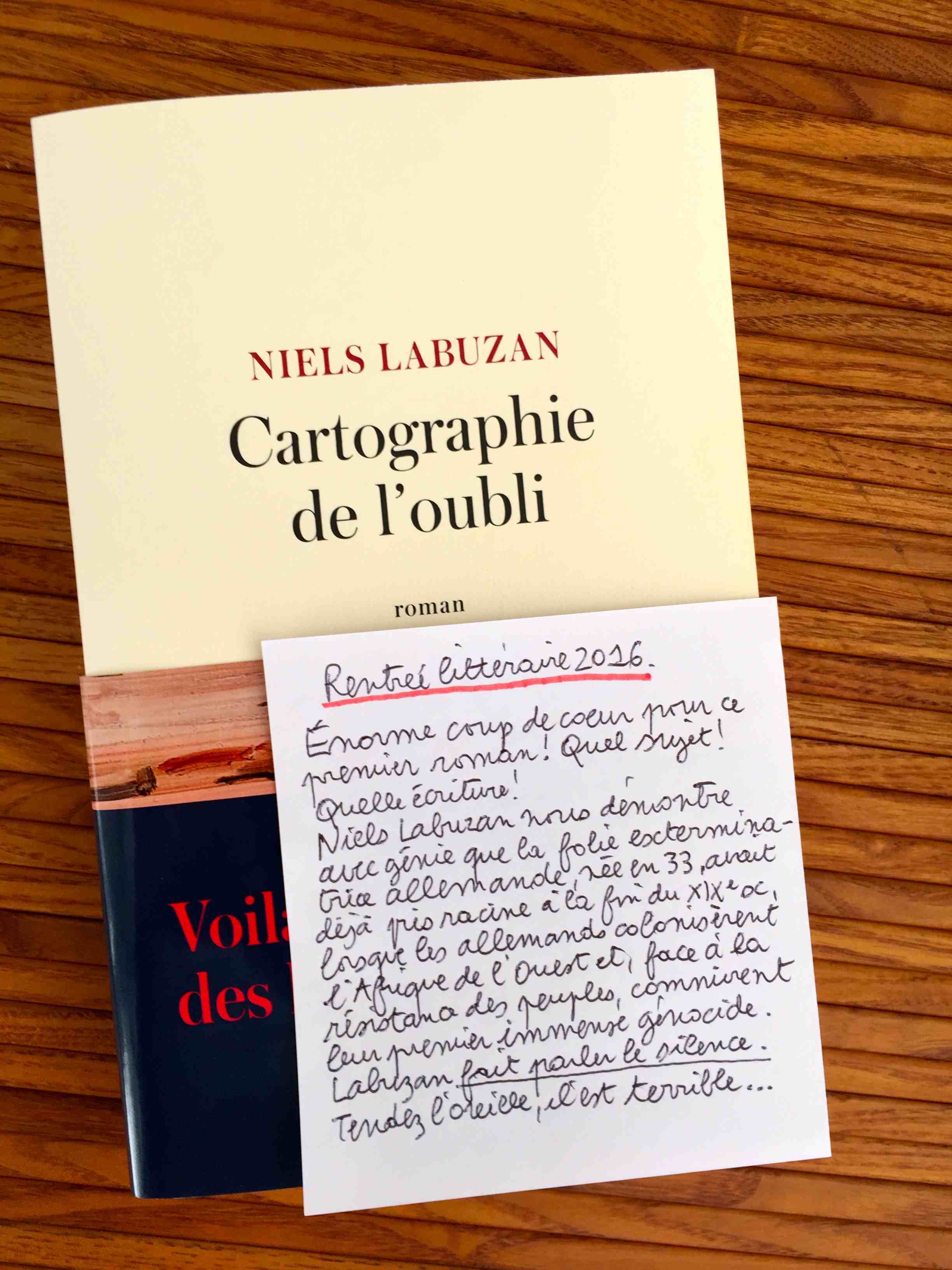

Rentrée littéraire 2016. Le hasard fait drôlement les choses. Après la crudité de Jablonka (voir ci-dessous) qui narrait un vrai crime, voici la douceur de Reza qui raconte un faux crime. Celui de Jean-Lino, le voisin du dessus, attifé, blouson Zara moulant, mèche peroxydée qui lui recouvre le crâne d’œuf (sauf par grand vent), lunettes à montures jaunes, un étranglement de nuit, presqu’un baiser dans le cou.

Elizabeth, soixante ans, épouse de Pierre, ingénieur-brevets à l’Institut pasteur, invite des amis ce soir-là, dont le fameux Jean-Lino et sa compagne Lydie, chevelure orange, une gentille fille, portée sur les médecines douces, le bio et l’amour des animaux.

Cette soirée est un bijou de mots, comme l’étaient les scènes de Blake Edwards et quelques-unes des monstres italiens. Les invités n’ont pas grand chose à se dire et dans les silences tout est dit. Le mépris, la vacuité, la solitude. Et voilà notre Jean-Lino qui veut faire rire, qui raconte une scène désopilante dans un restaurant où Lydie, avant de commander un poulet tenait à savoir si ledit poulet avait eu une vie de poulet, s’il avant mangé des graines, dehors, au bon air, s’il avait volé dans un arbre. Ç’en est trop. Lydie, blessée, rentre chez elle (à l’étage du dessus). S’ensuit une scène avec Jean-Lino. On parle à nouveau poulet. Puis chat. Et il l’étrangle.

La douceur tragi-comique du livre commence là, lorsqu’il sonne chez Elizabeth à 3 heures du matin et lui demande de l’aider à se débarrasser du corps.

Reza nous fait alors les témoins privilégiés d’une amitié indicible, de deux magnifiques solitudes au firmament de l’humanité. Après la monstruosité de Meilhon, la naïveté de Jean-Lino est presqu’un bonheur.

*Babylone, de Yasmina Reza. Éditions Flammarion. Prix Renaudot 2016. En librairie depuis le 31 août et sur Kindle, où je l’ai lu chez Les Americans.