C’est une langue qui pousse dans la gorge comme pousse dans la terre le chèvrefeuille ou le coquelicot. Elle nomme les choses du monde que l’on tient dans la main, qu’on écrase et qu’on protège. Elle éclot au fur et à mesure que se déplie le corps et selon que le corps est tordu, élancé, puissant, frêle, les mots se font tour à tour cruels, violents ou éthérés. C’est dans ce retour à la langue de l’enfance que s’aventure ici Paule du Bouchet, dans un récit* qui ressemble davantage à l’essai d’un adulte qui tente de retrouver cet étrange langage fait d’eau et de vent, d’incertitude et de déraison ; pétri de tout sauf, justement, des mots des adultes — dont les idiomes, désagréables et arrogants, veulent toujours avoir raison, toujours avoir le dernier mot.

À l’arrivée, il me semble que La langue de l’hirondelle est le chant du cygne d’une femme qui réalise qu’elle a perdu sa langue ancienne, et c’est peut-être là, dans la façon dont elle cherche à en retrouver les phonèmes consonantiques et les diphtongues indécises, que se s’apprécie la mélancolie de son texte.

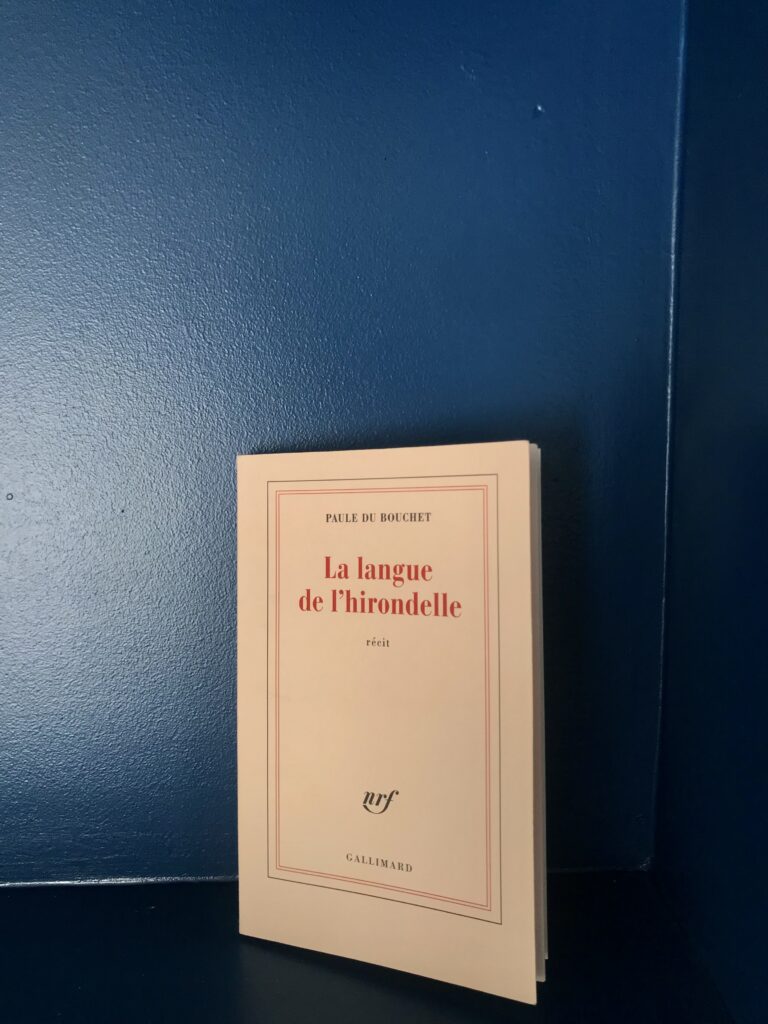

*La langue de l’hirondelle, de Paule du Bouchet, aux éditions Gallimard. En librairie depuis le 8 février 2024.