Il y a quelque chose de terriblement délicat à narrer l’agonie d’un père car, comme l’écrit Nina Bouraoui à propos du sien* : « Ce serait être contemporaine de ma douleur et la vivre deux fois, à l’extérieur et à l’intérieur des mots. L’écriture si elle revenait dans ma main reproduirait les effets d’un poison » (page 184-185). Et pourtant, c’est ce poison qui s’empare de ce récit, cette présence absente déjà qui hante les pages, cette histoire dont la fin annoncée ne réserve aucune surprise, si peu de frémissements : la mort vient sur la pointe des pieds et l’on s’approche avec la même légèreté du corps abandonné, cette dépouille, « ce corps qui a retrouvé son visage, en plus jeune, quarante ans, presque » (page 210). Ainsi la mort embellirait, — ce que personnellement je ne crois pas pour avoir vu les miennes défigurées, évidées, humiliées.

Grand Seigneur appartient à cette famille des récits impossibles et beaux, car si ces livres là permettent à ceux qu’on aime de durer encore un instant, ils ne commémorent au fond que la vie de l’auteur — cette minuscule digue qui ne retient rien.

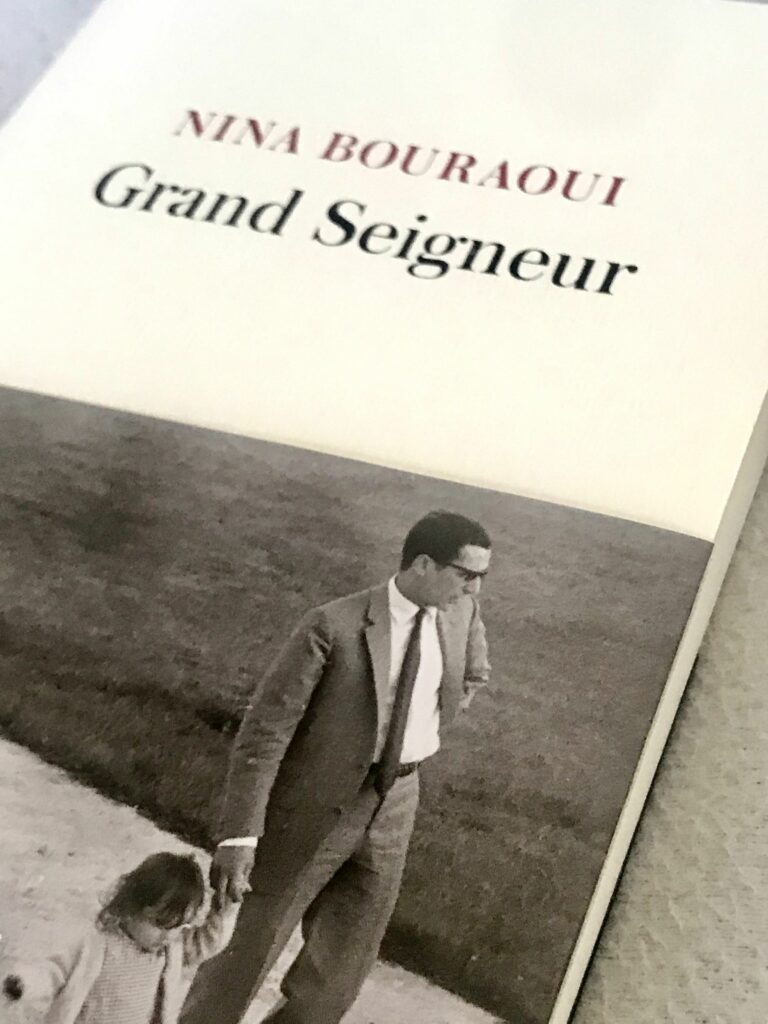

*Grand Seigneur, de Nina Bouraoui, aux éditions JC Lattès. En librairie depuis le 3 janvier 2024.