Ce qu’il y a de bien avec les livres, c’est que l’on découvre soudain un auteur. Je ne connaissais pas Patrice Franceschi (et je me dis qu’il serait temps que je sorte de chez moi), et à lire son parcours (merci Mr. Wikipedia), il est clair que le gaillard vaut d’être connu. Voici en tout cas sa part romancière (je me demande d’ailleurs quand il trouve le temps de tant écrire), flamboyante, avec ce nouveau S’il n’en reste qu’une*, titre, pourrait-on croire hâtivement, qui flirte avec le féminisme, mais ce n’est pas le combat du bonhomme qui, pour avoir si souvent vécu avec les autres (Pygmées, Indiens, Papous, Nilotiques…), parcouru tant de fois le monde, soutenu tant de causes, sait que c’est chaque humain qui vaut un livre, chaque femme, chaque homme, qui vaut une mémoire.

Et le voici qui grave celles de Tékochine et Gulistan, deux figures légendaires des combattantes Kurdes, guerrières inoubliables contre Daech ; le voici qui raconte la pureté de leur engagement, leur choix de la vie et leur acceptation de la mort — à la condition qu’elle soit juste, ressemble à ce qu’on a vécu, et comment faite lorsqu’il ne reste qu’une balle… pour deux ? Franceschi les rapporte au travers du périple d’une journaliste australienne qui remonte à la source de ces deux héroïnes, en ancienne Mésopotamie, comme on remonte un fleuve, enquête malgré les terribles menaces alentour et nous livre ce voyage finalement beau comme un conte oriental, un récit de coin du feu, des voix qui enrobent les mots, les savourent comme des dragées et l’on assiste, silencieux, émerveillés comme des enfants de veillée, à la vie et la mort de ces deux femmes qui croyaient à la vie et n’avaient pas peur de la mort. Dieu que ça fait un bien fou de se faire ainsi raconter une grande histoire.

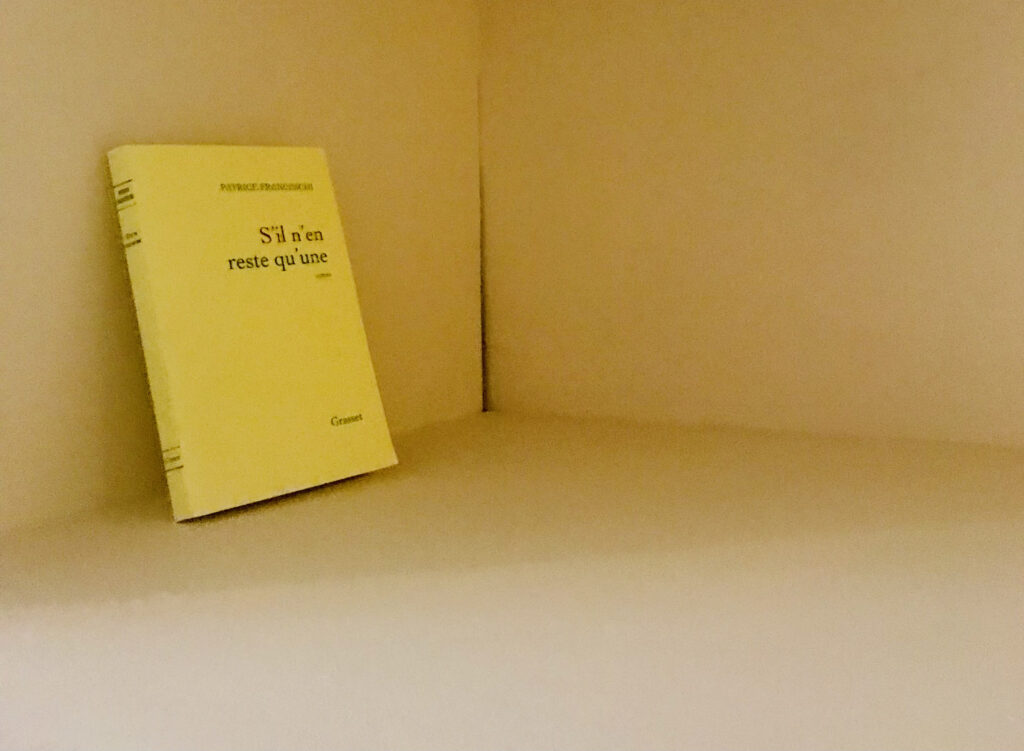

*S’il n’en reste qu’une, de Patrice Franceschi. Éditions Grasset. En librairie depuis le 25 août 2021.